교육문화체육관광위원회 소속의 한선교 의원이 게임물 관리위원회로부터 제출 받은 국정감사 자료에 의하면, 모바일 게임 이용자가 크게 늘어 모바일 게임시장은 급격히 성장하고 있지만 구글, 카카오 등 유통사업자가 수익의 많은 부분을 가져가 게임개발사의 의욕을 꺾는 것으로 나타났다.

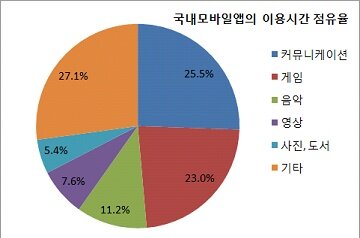

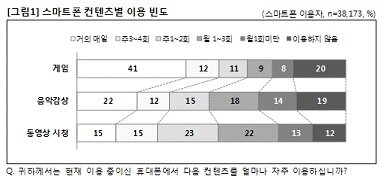

한 의원실은 국내 모바일 오픈마켓 앱시장은 모바일게임 중심이라는 점을 강조했다. 이용자의 모바일 오픈마켓 앱 이용시간 통계를 보면 오래 사용하는 순서가 커뮤니케이션, 게임, 음악 순임을 알 수 있는데, 이중 스마트폰 게임 이용 빈도를 보면, 게임이용자의 41%는 거의 매일 모바일 게임을 이용하고 있는 것이다.

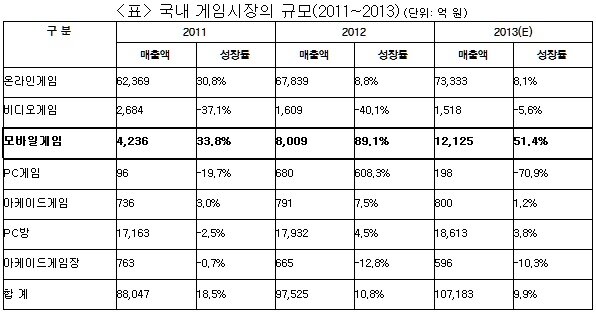

우리나라 전체 게임시장 성장률은 2011년 18.5%에서 2012년 10.8%, 2013년 9.9%로 성장하였다. 그 중 모바일게임의 경우를 보면, 2011년에는 33.8%에서 2012년 89.1%로, 이어 2013년에는 51.4%로 전체 게임 성장률보다 더 크게 성장하고 있다.

한선교 의원이 지적한 문제는 게임개발사와 유통사업자의 수익분배구조다. 게임개발사와 유통사업자는 평등한 관계가 아니라는 것이다. 유통사업자는 거대규모의 시장지배자로 대부분이 소규모인 게임개발사에 비해 우위에 있어 평등치 않다. 이 불평등한 관계가 수익배분에도 그대로 적용되어 힘이 없는 게임개발사는 유통사업자가 제시하는 수익배분율을 받아들일 수밖에 없다는 것.

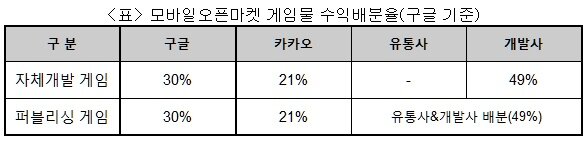

우리나라 스마트폰 유저 93.4%가 사용하는 (출처: ‘13년 스트래티지 애널리틱스) 안드로이드 운영체제를 기준으로 보면, 만들어진 게임은 일단 구글 마켓을 통해서 유통되는데 구글측에서 수수료로 매출의 30%를 떼고 나머지 70%가 개발사의 몫으로 남는다.

그러나 요즘은 카카오과 연동하지 않으면 노출빈도가 떨어져서 그런 게임이 있는지도 모르게 되는 경우도 다수. 한 의원실은 아무리 좋은 콘텐츠라고 하더라도 카카오 게임에 입점하지 못하면 사용자들이 접할 기회가 거의 없다고 해도 과언이 아니라고 밝혔다. 또한 구글마켓 인기 Top 10 안에 드는 게임의 대부분이 카카오 게임이란게 이를 뒷받침한다고 전했다.

개발자의 입장에서 자기가 만든 게임을 인지도 낮은 상태로 그냥 사장시켜 버릴 수는 없기 때문에 울며 겨자 먹기로 수수료를 내면서도 카카오를 통해 유통하게 된다. 카카오를 통한다면 구글에 떼어주고 남은 70%의 수익중의 30%인 21%를 카카오 측에 내야한다. 구글의 30% + 카카오 21%를 떼어주고 나면 게임개발사는 49%만 가지게 되는 것이 현 모바일 시장의 수익분배 구조다.

여기서 끝이 아니다. 대부분의 게임개발사가 퍼블리셔를 통해 게임을 출시하기 때문에 49%에서 또 수익을 분배하게 된다. 보통 게임 개발사와 퍼블리셔는 4:6으로 수익을 배분하는 계약을 하게 되기 때문에 게임개발사는 49%의 40%인 19.6%밖에 수익을 못 가져가게 되며, 한선교 의원은 이는 심각한 문제라고 강조했다.

한 의원실은 '자기가 개발한 게임수익이 유통사에게 다 넘어가고 자기 몫으로 19.6% 밖에 안 남는다면 개발자의 게임 개발 의지는 꺾일 수밖에 없다.'고 전했다.

한선교 위원은 “이런 높은 수수료는 소형 게임개발자 창업과 성장을 막는 요인으로 작용하여, 하나의 아이디어를 사업화 할 수 있게 도와주고 있는 정부의 창조경제정책 방향과도 맞지 않는다.” 며 “소규모 창업을 통한 창조경제 활성화를 위해서라도 유통사와 개발자의 불합리한 수익분배율구조는 바뀔 필요가 있다.”고 주장했다.

한편, 공정거래위원회는 최근 모바일 콘텐츠 불공정거래에 대한 조사에 착수했다.