처음 이름을 들은 건 언제나와 같은 주간 회의 중이었다. 매주 일거리들을 정리하고 주간 일정을 짜나가는 회의의 말미, '스톰 스트라이커'라는 게임이 곧 선보일 예정인데 한 번쯤 만나보는게 좋지 않겠냐는 말을 들었다. 그 말을 듣고, 모든 팀원이 이렇게 말했다.

"그게 무슨 게임인데요?"

'스톰 스트라이커'는 잘 알려진 게임이 아니다. 대부분의 게이머 반응이 아마 우리랑 비슷할 거다. 숨만 쉬어도 업계 소식이 귓속으로 들어오는 게임 기자들도 무슨 게임인지 몰랐다. 그렇다고, 우리가 모르는 어떤 특정 필드에서 막 유명한 게임도 아니었다. 상황이 딱 그 정도였다. 대다수가 모르지만, 이제 입소문을 조금씩 타고 있는 게임. 몇몇 프로게이머 출신 스트리머들 사이에서 알음알음 플레이되고 있는 수상한 게임이 바로 '스톰 스트라이커'였다.

여자처자 개발사인 '슈퍼 스톰 스튜디오'와 연락이 닿아 사무실로 향했다. 사무실은 구로디지털단지 모처. 국내 게임산업의 메카는 이제 판교로 넘어간지 꽤 되었지만, 남들 모르게 시작해 비상을 준비하는 여러 새싹들은 여전히 구로디지털단지에 자리를 잡고 출발하는 경우가 많다. '슈퍼 스톰 스튜디오'가 바로 그랬다. 서른 명 남짓 모인 작은 개발사. 동시에 하나의 게임에 명운을 걸고 업계에 발을 디디는 신생 회사. 이들의 하나뿐인 무기가 바로 '스톰 스트라이커'였다.

'액션'을 살리려면 어떻게 해야 하지?

"이런 말씀 죄송한데, 솔직히 게임 이름을 처음 들어봤어요."

짧은 아이스브레이킹 끝에 조심스레 말하자 김영국 PD는 그럴 거라며 수긍했다. 퍼블리셔도 없이 자체 서비스를 준비하는 작은 스튜디오인 만큼, PR과 마케팅까지 준비할 겨를이 없었다며 말이다. '올엠'에서 크리티카를 개발하던 인원 중 일부가 모여 게임 기획을 시작한게 2019년. 창업 후 만들 첫 게임을 기획하면서 이들에게 '확실하다'라 할 만한 건 단 하나밖에 없었다.

"액션을 살려 보자"

수십년을 액션 외길만 걸어온 개발자들이 주축이 되어 만든 스튜디오다 보니 액션은 이들이 내세울 수 있는 장점이자 무기였지만, 동시에 미련과 제한이 되었다. 액션을 살릴 수 있는 장르에서 전투는 빠질 수가 없었고, 이들의 시선은 자연스럽게 당시 전성기에 가까운 인기를 누리던 '배틀로얄'에 닿았다. 하지만, 프로토타이핑 도중 자연스럽게 여러 문제가 도출되는 걸 발견했고, 2년 간의 고민 끝에 배틀로얄 프로젝트를 취소하고 팀 대전일 베이스로 한 기획안을 새로 꾸렸다.

이쯤에서 생각난 게임이 검은사막의 스핀오프인 '섀도우 아레나'. 액션과 배틀로얄의 조합을 그대로 밀었으면 아마 비슷한 느낌의 게임이 되지 않았을까 싶기도 한데, 섀도우 아레나의 현 상황을 생각해 보면 2년이란 시간이 흘렀지만 아마 취소하는게 옳은 선택이었을 것 같기도 했다. 다팀 간 대전은 교전 시간이 길면 게임이 어그러지기 마련인데 액션을 살리려면 교전 시간이 너무 짧으면 안 되니까.

그렇게 슈퍼 스톰은 팀 베이스 5:5 대전을 베이스로 두고 게임을 개발하며 캐릭터도 만들고, 룰도 만들먀 하나씩 게임을 조립해 나갔다. 여기서 한 가지 더 방향을 잡은 건 'e스포츠'. 초기 목표라기보단, 게임의 완성형이 무엇을 지향하느냐에 대한 나름의 답변에 가까웠다. PVP 게임을 e스포츠화 하는건 너무나 힘들고 어려운 일이기에 소규모 스튜디오가 '해야겠다' 하고 바로 할 수 있는 일은 아니니까.

'어디선가 본 것 같지 않아요?' 라는 말에 그들은...

그렇게 게임에 대한 이야기를 듣다 보니 한 가지 걸리는 점이 있다. 게임에 등장하는 캐릭터나 요소 중 일부가 다른 몇몇 게임에서 본 것과 상당히 유사하다는 것. 문화 산업이 발달하면서 클리셰가 너무나 많아져 완전히 새로운 캐릭터를 만들어내는 건 말도 안 되게 어려운 일이지만, 그럼에도 몇몇 캐릭은 내심 '이거 괜찮나?'라는 생각이 들었다.

그냥 넘어가자니 그것대로 리스크가 될 것 같아 어렵사리 얘기를 꺼내니 슈퍼 스톰은 의외로 쿨하게 인정했다. 이 게임 저 게임 다 참고하면서 만들었고, 일부는 그들이 만들었던 크리티카에서 따온 캐릭터도 있단다. 아니라고 이 악물고 부정해봐야 유저들이 다 알 거라며 굳이 부정하지 않으면서 인정했다. 보다 쉬운 적응을 위해 일부러 조금 노리고 비슷하게 만든 것도 있다면서 말이다.

하지만, 분명한 차이도 강조했다. 어떤 캐릭터의 캐릭터성과 본질 그 자체를 가져오면 카피캣이 되지만, 그 캐릭터를 이루는 속성들만 참고해 다른 요소와 함께 재조립하면 오마주가 되는게 현실이다. 슈퍼 스톰은 적어도 그 선은 넘지 않았음을 분명히 했다.

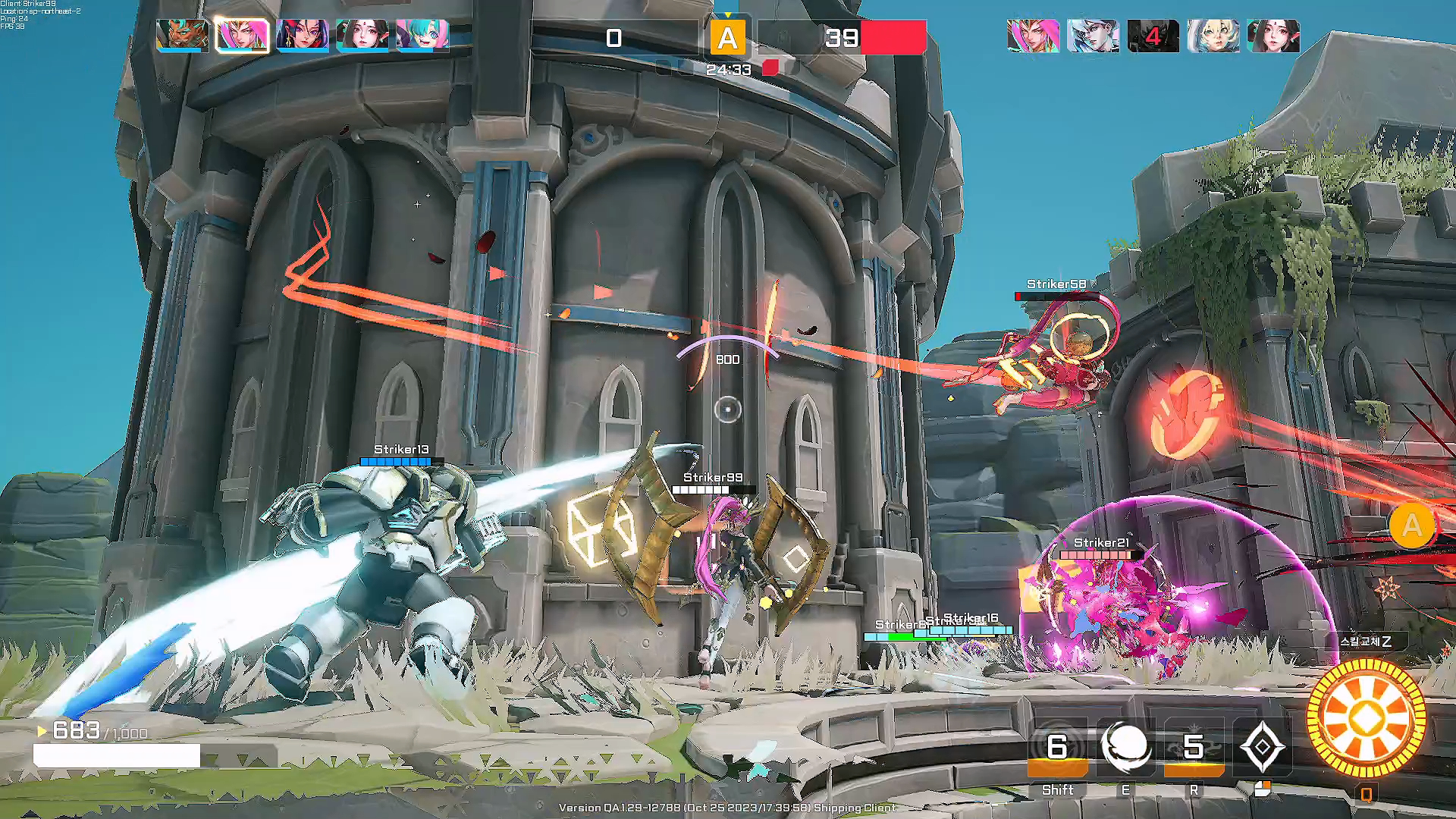

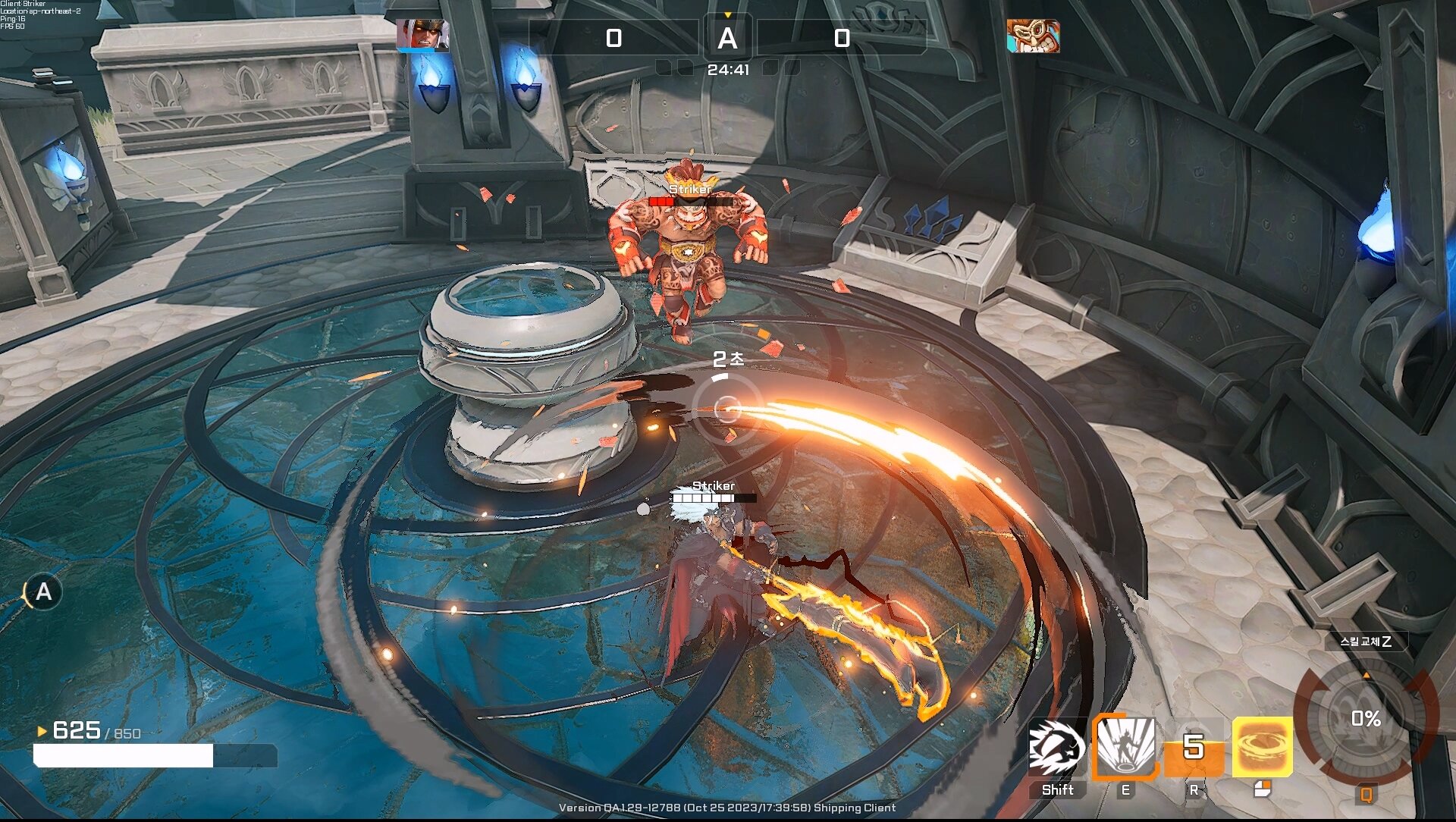

그 배경은 스톰 스트라이커의 게임 디자인이 비슷한 캐릭터들이 등장하는 그 어떤 게임과도 다르다는 것. 스톰 스트라이커는 3인칭 액션 게임이면서도, MOBA 느낌보다는 한 곳에 모여 꽝 하고 싸우는 팀 배틀을 추구한다. 정밀한 에임보다는 스킬 콤보의 숙련도와 자원 관리, 팀워크가 핵심이 되는 디자인이다. 게임 플레이 화면을 보면 어디서 본 것 같은 기시감이 들지만, 동시에 '이건 좀 다르네'라는 부분이 한 번쯤은 보이는 이유다.

남모르게 검증되어온 게임, 이제 공개할 시간

스톰 스트라이커는 오는 11월 16일, 지스타2023의 개막일에 스팀을 통한 얼리 억세스를 시작한다. 아직 한창 개발 중이라 생각했건만, 생각보다 이른 날짜에 준비는 다 된거냐 물으니, 잘 드러내진 않았지만 꾸준히 준비와 검증을 거쳐 왔다고 했다. 이들이 이렇듯 자신감을 드러낼 수 있는 배경에는 프로 게임단인 '젠지(Gen.G)'의 도움이 있었다.

슈퍼 스톰 스튜디오는 일찌감치 젠지와의 콜라보레이션을 통해 FGT를 진행해 왔다. 젠지 아카데미를 통해, 혹은 전 프로게이머들을 통해 게임을 검증받고, 밸런스를 잡아 왔다. 스팀 넥스트 페스트를 통해 일반 유저 테스트를 진행했던 바도 있지만, 그 전부터 두 차례에 걸쳐 CBT를 해왔다. 젠지와의 협력은 꽤나 집중적으로 이뤄졌는데, 집중 플레이에 이어 피드백을 받는 과정을 무려 4주 간 반복했다.

이 과정을 통해 최초 기획 목표인 'e스포츠화'도 함께 구체화되었다. 젠지와의 콜라보레이션을 진행할 수 있게 된 것 또한 e스포츠에 대한 비전이 존재했기 때문이다. 이를 위해 슈퍼 스톰이 신경쓴 부분이 바로 '중계' 화면이다. 슈터는 게임이 먼저 발전한 후 e스포츠화가 되었기에 중계에 딱 맞는 포맷은 아니라는 생각에 시인성을 강조했고, 탑 뷰 시점에서 경기를 지켜볼 때 MOBA 게임과 비슷한 느낌이 들도록 조정했다. 게임을 몰라도 뭐가 어떻게 돌아가는지 바로 파악할 수 있게끔 말이다.

문제는, 모든 PVP게임의 고질적 문제인 '밸런스'. 이에 대해 슈퍼 스톰은 꽤 자신감있는 모습을 보였는데, 젠지와의 협력을 통해 피지컬 최상위권 플레이어들의 피드백을 충분히 수집했고, 스팀 넥스트 페스트와 CBT를 통해 캐주얼 유저들의 의견도 충분히 받았기 때문에 빈 말로도 완벽하다 할 수는 없지만, 서비스를 시작하는 게임으로서는 충분히 만족스러운 수준의 밸런싱을 할 수 있었다고 답했다.

다른 게임과 비교할 수 있는 스톰 스트라이커만의 고유 요소는 '스킬 교체 시스템'이다. 플레이어 개인에게 일종의 '장인 로망'을 충족시키면서도 변수로서 도입한 이 시스템은 각 캐릭터마다 두 종의 교체 가능한 스킬을 넣어 상황에 맞춰 대응할 수 있게끔 만든 시스템인데, 게임 도중 캐릭터 교체를 불가하게 만들어 캐릭터 선택 자체가 전략이 될 수 있게끔 하면서도 플레이 스타일의 유의미한 변화를 주게끔 설계되어 있다.

스톰 스트라이커의 한 판은 10분 내외. 얼리 억세스 시점에서 15종의 캐릭터와 2가지 게임 모드, 4개의 맵이 준비되어 있다.

스톰 스트라이커는 e스포츠의 꿈을 꾼다

이런 저런 주제로 이야기를 나누길 40여분. 마지막 주제로 e스포츠를 꺼냈다. 슈퍼 스톰 측은 스톰 스트라이커의 e스포츠화에 상당히 진심이었는데, 앞서 언급했다시피 옵션이 아닌, 지향점으로서 e스포츠를 바라보고 있었다. "게임이 잘 되면 e스포츠도 할 수 있겠죠"의 온도가 아닌, "무조건 e스포츠 할 거고 그걸 위해 준비하고 있습니다"의 느낌이다. 앞서 언급한 '중계'를 위한 게임 디자인이나 젠지와의 협력도 그걸 위한 포석으로 깔아둔 돌에 가깝다.

목표를 먼저 묻자 슈퍼 스톰 측은 당연하다는 듯이 '최상위권'을 얘기했다. 어디까지나 목표인 만큼 처음부터 크기를 키우는 건 불가능하고 그럴 여력도 의도도 없지만 작은 규모로 시작한다 해도 최종 목표는 누구나 다 아는 e스포츠 종목 게임 중 하나가 되는 것이라며 말이다.

대부분의 최상위권 e스포츠 게임들이 MOBA 아니면 슈터인 상황에서, 슈퍼 스톰은 액션 게임으로 한 축을 맡고 싶다는 희망을 드러냈다. 젠지와 함께 커뮤니티 대회도 진행해 꽤 괜찮은 반응을 얻었고, 게임 자체의 완성도도 호평받고 있는 상황이니 인연이 닿는 프로게이머들과 함께 이벤트 매치를 꾸리며 인지도를 높이고, 작은 e스포츠 대회부터 시작해 차근차근 한 단계씩 올라가는게 그들의 목표다.

그리고 그 첫 시작이 내년에 열릴 드림핵 2024다. 얼리 억세스 서비스를 통해 게임을 보다 완전히 완성하는 한편, e스포츠 메이저를 위한 스텝을 밟아나가는 투트랙 전략. 몇 년이 지나 다시 지금을 생각한다 가정할 때 어떤 감상이 들 지는 알 수 없다. 전설의 시작일 수도 있고, 허황된 꿈에 지나지 않을 수도 있다. 하지만, 꿈을 꾸는데 어찌 자격이 필요하랴. 그저 그런 꿈을 꾸고 있고, 그걸 이루기 위한 걸음을 차근차근 밟아가고 있다는 것. 지금으로서는 그 정도도 충분하지 않을까 싶다.