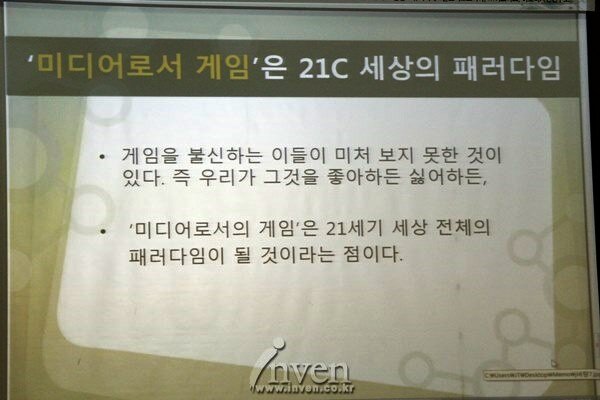

"좋아하고 싫어하고의 문제가 아닙니다. 게임은 이미 21세기의 새로운 패러다임입니다."

동양대학교 진중권 교수는 '미디어로서의 게임'이라는 주제를 가지고 발표자로 나섰다. 미디어(Media)란, 글자 그대로 '매개한다'는 의미를 가지고 있다. 즉, 세계과 인간을 연결하는 역할을 하며, 그 과정에서 양쪽 모두를 변화시키는 힘을 가지고 있다.

진중권 교수는 "인류는 예로부터 미디어와 함께 공(共)진화해왔고, 현대 미디어의 핵심은 디지털 테크놀로지"라고 설명했다.

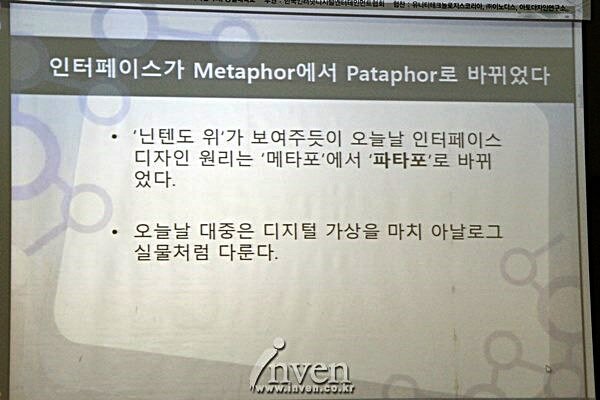

그간 몇 차례의 게임 관련 행사에 참여하면서 진중권 교수가 강조하던 몇 가지 개념이 있다. 그 중 하나가 바로 '파타포'(Pataphor)다. 그는 이를 가리켜 가상의 세계에 현실의 세계가 중첩된 것이라고 설명하며, 현대 인터페이스 디자인의 원리가 '메타포'(Metaphor, 은유 혹은 비유)에서 '파타포'로 옮겨가고 있다고 이야기했다.

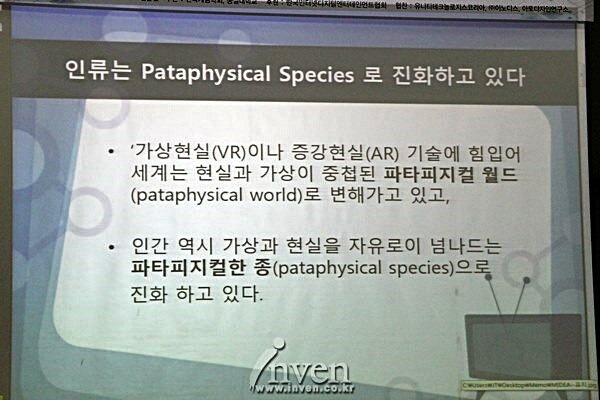

최근 보다 빈번하게 접할 수 있게 된 가상현실(VR, Virtual Reality)이나 증강현실(AR, Augmented Reality) 등으로 인해 세계는 점점 현실과 가상이 중첩된 '파타피지컬 월드'(Pataphysical World)로 변해가고 있다. 진 교수는 이에 따라 인간 역시 가상세계와 현실세계를 자유롭게 넘나드는 '파타피지컬 종'(Pataphysical Species)으로 '진화'하고 있다고 말한다.

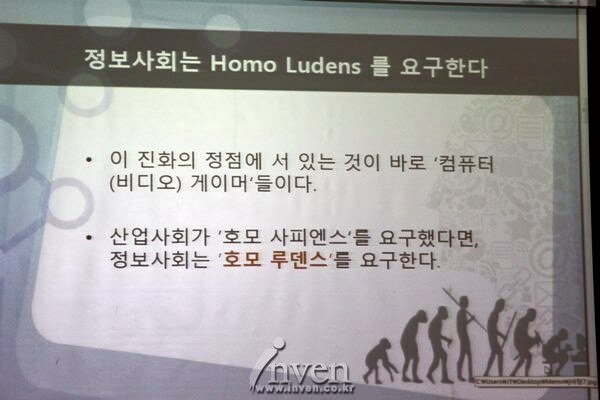

그의 논리는 컴퓨터(비디오) 게이머들이 '파타피지컬 종으로 진화해가는 과정'의 정점에 서 있다는 것으로 이어진다.

과거 산업혁명 이후로 정립된 세계에서는 '호모 사피엔스'(Homo Sapiens, 슬기로운 사람, 생각하는 사람)가 중요한 위치를 차지해왔다. 진중권 교수는 새롭게 자리잡은 정보사회에서 요구하는 것은 '호모 루덴스'(Homo Ludens), 즉 '노는 인간'이라고 이야기했다.

윌터 옹은 "미디어가 의식을 재구조화한다"고 말했다. 새롭게 정립된 세계에서 살아가는 정보세대는 새롭게 등장한 '게임'이라는 미디어를 적극적으로 향유하고 있다고 말했다. 텍스트, 사진, 영화, TV 등 타 매체에 익숙한 사람들과 게임에 익숙한 세대의 의식구조가 다를 수밖에 없다는 것이 진중권 교수의 말.

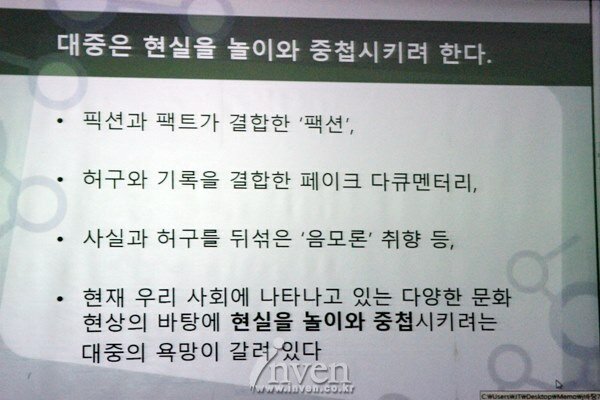

그의 설명에 따르면, 현대의 대중은 현실을 놀이와 중첩시키려는 경향을 보인다. 픽션과 팩트가 결합된 것을 의미하는 '팩션'(Faction), 실제 기록과 허구를 결합한 '페이크 다큐멘터리'(Fake Documentary) 등도 이러한 흐름의 예제다. 진 교수는 사실과 허구를 뒤섞은 '음모론'과 같은 이야기들을 커뮤니티에서 종종 볼 수 있는 것도 이와 같은 맥락이라고 이야기했다.

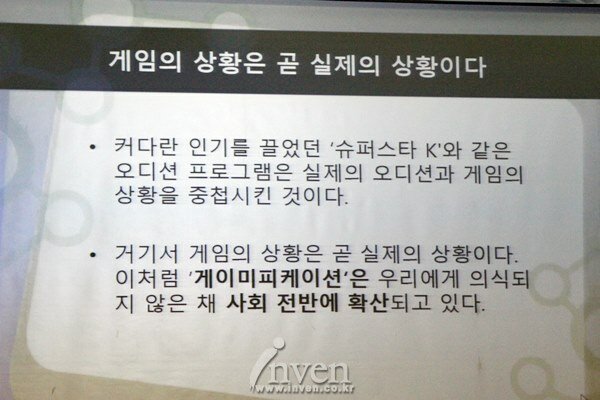

영화와 TV를 주로 향유하던 세대는 일방향적으로 전달되는 극중 서사를 '감상'한다. 즉, 수동적으로 받아들인다는 의미다. 이에 반해, 컴퓨터 게임에 익숙한 사람들은 혼자서 또는 집단 협동을 통해 미디어 안의 이야기 흐름에 직접 관여하고 창조하려 한다.

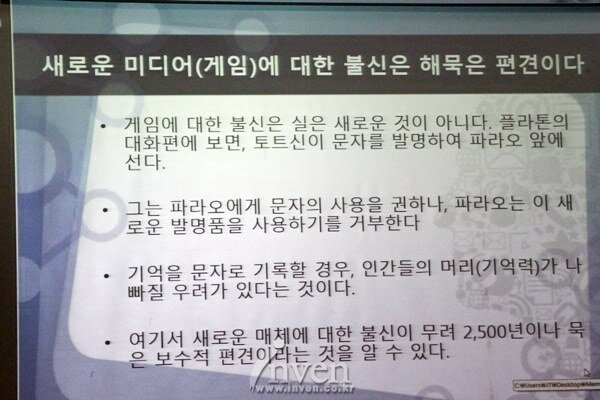

진중권 교수는 "정치에서든 경제에서든 '미디어로서의 게임'이 사회적 소통수단으로 자리매김하고 있다"고 이야기했다. 그는 "새로운 미디어에 대한 불신은 해묵은 편견"이라며, "잠재적인 위험이 있다고 해서 그것을 거부하려하기보다는, 정면으로 맞서 그 위험을 최소화할 수 있는 방향을 담론을 이끌어가야 한다"는 말로 이야기를 끝맺었다.