['유나이트 서울 2018' 발표자 소개] (왼쪽부터) 김홍석 서강대학교 MTEC 교수는 모바일 게임 개발 13년의 경력이 있으며, 엔씨소프트에서 근무한 이력이 있다. 송명성 개발자는 서강대학교 게임교육원 졸업 이후 현재 케이크테라피에서 VR 게임을 개발하고 있다. 정욱진 기획자 역시 서강대학교 게임교육원 졸업 이후 케이크테라피에 입사해 현재 에어서퍼 메인 기획자로 활동하고 있다.

케이크테라피에서 개발한 '에어서퍼'는 실제 익사이팅 스포츠인 '플라이보드'를 VR 콘텐츠화한 게임이다. '플라이보드'는 수압을 이용해 공중에서 다양한 묘기를 부리는 스포츠로, 마치 '아이언맨'과 같은 비행 경험을 할 수 있다. '에어서퍼'는 현재 동대문 판타VR에서 실제 서비스 중이다.

익사이팅 VR 콘텐츠와 멀미는 떼기 어려운 관계다. 이들은 많은 연구 조사와 실험 끝에 최적의 VR 익사이팅 콘텐츠를 만들 수 있었고, 결과는 '유나이트 서울 2018'에서 베스트XR 상을 받으며 인정받았다. 그리고 세 명의 개발자는 어려운 과정을 극복한 이야기를 '유나이트 서울 2018'에서 소개했다.

강연 특성상 편한 전달을 위해 강연자의 시점에서 서술했습니다.

■ 익스트림 VR 콘텐츠의 멀미 극복기 - 송명성 개발자

'에어서퍼'는 수상 익스트림 스포츠인 '플라이보드'를 VR에서 할 수 있으면 어떨까 하는 아이디어에서 출발한 게임이다. '플라이보드'는 수압이 착용자의 무게와 중력을 이겨내며 공중으로 몸을 띄우면, 착용자가 다리와 무릎, 허리의 힘으로 플라이보드의 각도를 조절하며 이동한다. 소재는 좋지만, VR 멀미가 문제였다.

우선 VR 멀미가 왜 생기는지부터 연구했다. 멀미 발생의 대표적인 원인은 '동작이 기대와 일치하지 않을 때'이다. 현실에서 하는 행동과 VR 콘텐츠의 경험이 다를 때 사용자는 비일치 현상을 겪고, 멀미 현상이 일어난다. 이외에도 빠른 속도로 이동과 회전을 할 때, 낮은 프레임 레이트, 너무 밝은 빛에 노출 등이 VR 멀미의 원인으로 분석됐다.

VR의 멀미 원인을 조사하자 완벽한 해결은 어렵다고 판단했다. 또한, 멀미는 사람마다 다르다. 모든 사람이 멀미를 느끼지 않을 방법을 내기란 불가능했다. 때문에 멀미감을 최소화하는 방향으로 개발을 시작했다. '에어서퍼'는 자유로운 이동 방식이 중요한 콘텐츠다. 사용자의 행동이 VR 게임의 인풋(input)으로 작용한다면, 멀미감은 줄어들 것이라고 기대했다.

'에어서퍼'의 발판은 '로드셀 감압 센서'를 사용해 만들었다. 4개의 로드셀 센서의 수치가 3차원 벡터로 변환했고, 이 수치를 무게 중심 좌표로 사용했다. 결과적으로 조이스틱 혹은 키보드나 마우스를 사용해 가상 현실에서 이동하는 것보다는 더 나아졌다고 생각한다.

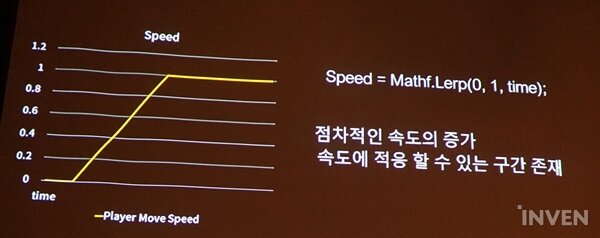

다음으로 단순한 이동 로직에서 오는 멀미감이 있다. 급발진이나 반대의 경우가 해당된다. 이때 사용자가 속도에 적응하지 못해 불편함과 멀미감을 느낄 수 있다. 사용자가 속도에 점차적으로 적응할 수 있는 시간이 필요하다고 여겼다. 해결 방법은 비교적 간단했으나, 적절한 가속도와 속도를 찾는 데 오랜 시간이 걸렸다.

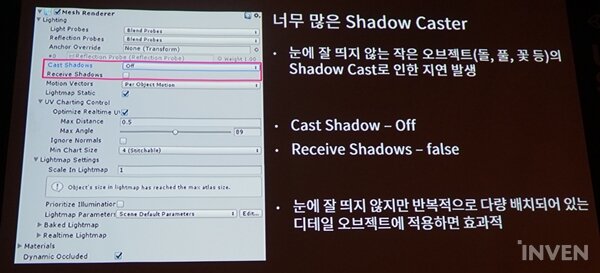

마지막으로 낮은 프레임 레이트를 해결하기 위한 최적화를 거쳤다. 렌더링 최적화를 위해 쓴 방법은 '다이나믹 배칭','스태틱 배칭', '렌더 스케일', '뷰 디스턴스 컬링', 'LOD', '로우 라이트 카운트' 등으로 최대한 아는 방법은 모두 활용했다.

최적화에 집중한 것은 드로우 콜(draw call) 감소이다. 반복적으로 사용되는 바위와 돌, 꽃이나 풀 등이 주요 프레임 저하 요소로 지적됐다. 해결은 '컴바인 메쉬(combine mesh)'를 사용해 효과적인 드로우 콜을 이뤄냈다. 또한, 겹쳐서 잘 안 보이는 오브젝트도 제거했다.

■ 체감형 VR 콘텐츠는 어떻게 만들지? - 정욱진 기획자

체감형 콘텐츠는 축구나 야구, 수상스키와 같이 몸으로 즐기는 수많은 스포츠를 말한다. 이것을 바탕으로 현실에서 있을 수 없는 미지의 경험이 체감형 VR 콘텐츠라고 정의할 수 있다. 그리고 체감형 VR 콘텐츠를 만들기까지 기술 구현 방법과 퍼포먼스 최적화 등이 어려운 문제로 있었다.

체감형 VR 콘텐츠의 첫 번째 난제는 하드웨어이다. 몸으로 하는 콘텐츠여서 동작을 감지하는 센서가 필요했다. 스크린 골프나 스크린 야구에서 플레이어의 동작과 공의 움직임을 감지하는 센서가 필요한 것과 같다. 쓸만한 하드웨어가 제한적인 것도 문제이지만, 더 큰 문제는 필요한 하드웨어가 없을 경우다. 이때는 직접 만들어 써야 한다. 그리고 우리는 만들어 사용했다.

처음에는 스프링과 자이로 센서를 활용한 프로토타입을 만들었다. 이후 컨트롤러는 리모컨 형식으로 하고 안전을 위해 스노우보드의 홀더를 떼 장착했다. 그럼에도 위험하다고 여겨 안전바를 장착했다.

이후 어트랙션 제작사 이노시뮬레이션의 도움으로 완성된 기구를 만들 수 있었다.

체감형 VR 콘텐츠의 두 번째 난제는 거리감을 느끼기 힘들다는 점이었다. '에어서퍼'는 작지만 오픈월드 공간에서 아름다운 자연물을 감상하는 게 주요 콘텐츠인 게임이다. 그런데 사용자가 오브젝트의 거리감을 느끼지 못해 제대로 느끼지 못하는 문제가 발생했다.

원인을 찾아보니 거리를 비교할 대상이 없다는 게 문제였다. 그래서 크기가 다양한 자연물을 배치하고 사람에게 익숙한 오브젝트를 놓아 사용자가 거리와 크기를 비교할 수 있도록 유도했다.

게임이 너무 자유로운 것도 문제로 다가왔다. 초기 '에어서퍼'는 화살표만으로 동선을 표시했는데 사용자가 "어떻게 해요?", "뭘?", "어디로 가요?" 등을 많이 물어보더라. 물론, 탑승 자체가 재밌다면 이런 물음이 안 나왔을 거란 아쉬움은 있었다. 타협안으로 동선을 아이템 배치로 정확하게 알려주거나 드론이 길을 앞장서는 방법으로 해결했다. 최종적으로 사용자가 아이템을 따라가면 우리가 보여주고 싶던 광격을 보는 방향으로 개발했다.

'에어서퍼'의 근본적인 이슈는 게임이 너무 안전하게 된 점이다. 본래 '플라이보드'는 매우 익사이팅한 놀이다. 그런데 어트랙션에 안전바가 있고 허리와 무릎으로 동작은 제어하니 '매우 안전한' 놀이가 돼버렸다. 우리가 초기에 구상했던 '아슬아슬'한 게임과는 거리가 멀어진 셈이다.

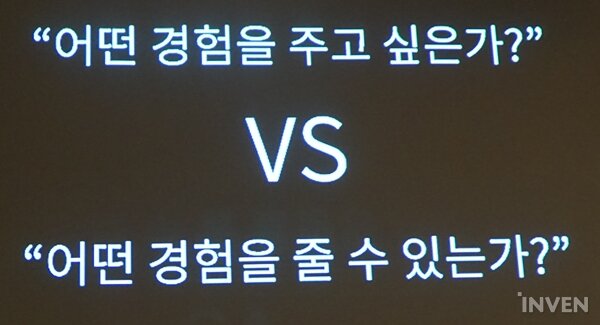

결국 개발자는 두 물음에서 선택해야 한다. VR 게임은 하드웨어가 절대적인데, 기기 이슈는 해결하기가 사실상 불가능하다. 이미 상용화된 기기는 수정에 오랜 시간이 걸리며 수정 자체가 불가능한 경우도 많다. 즉, 제한된 상황에서 어떤 경험을 주고 싶은가와 어떤 경험을 줄 수 있는가를 고민하게 된다.

그리고 현실에 있는 어떠한 것을 '있는 그대로' 만들겠다는 생각은 최대한 배제해야 한다. 현실과 VR은 엄연히 다르기 때문이다. 축구 VR 게임을 만들 때 공을 차는 느낌을 온전히 담아내기란 불가능하다. 경험시키고 싶은 컨셉을 명확하게 잡아 확대하여 해석하는 과정이 필요하다.

VR 콘텐츠의 경우 조작은 최대한 단순하게 만드는 것이 바람직하다. '에어서퍼'의 경우 상하좌우앞뒤 6가지 방향으로 조작할 수 있는데, 이조차 어려워하는 사용자가 많았다. VR 게임은 최대한 간편해야 유저가 편안하게 몰입감을 느낄 수 있다.