세계 각지의 게임사와 개발자 그리고 게이머들이 모여서 즐기는 게임스컴 무대에서 데달릭 엔터테인먼트는 '잉클루나티'를 비롯해 여러 게임을 현장에서 선보였다. 그 중 '잉클루나티'라는 이름도 생소한 작품에 눈길이 갔다. 중세 필사본 느낌이 진하게 묻어 나오는 아트가 시선을 사로잡았기 때문이었다.

'잉클루나티'는 앞에 '잉크'가 붙은 것처럼, 유저가 직접 깃펜을 들고 그 우화집 같은 세계를 하나하나 써내려가는 작품이다. 살아있는 잉크로 중세의 수많은 장르 중 우화집을 콕 집어서 말한 이유는, 함께 싸우는 캐릭터 자체가 우스꽝스럽고 익살스러운 동물들의 향연이었기 때문이었다.

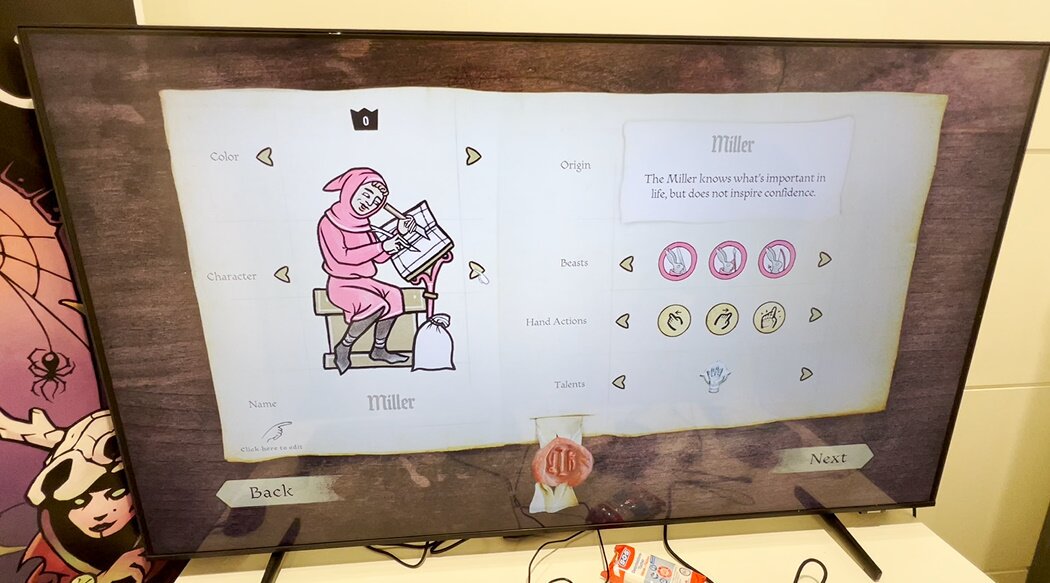

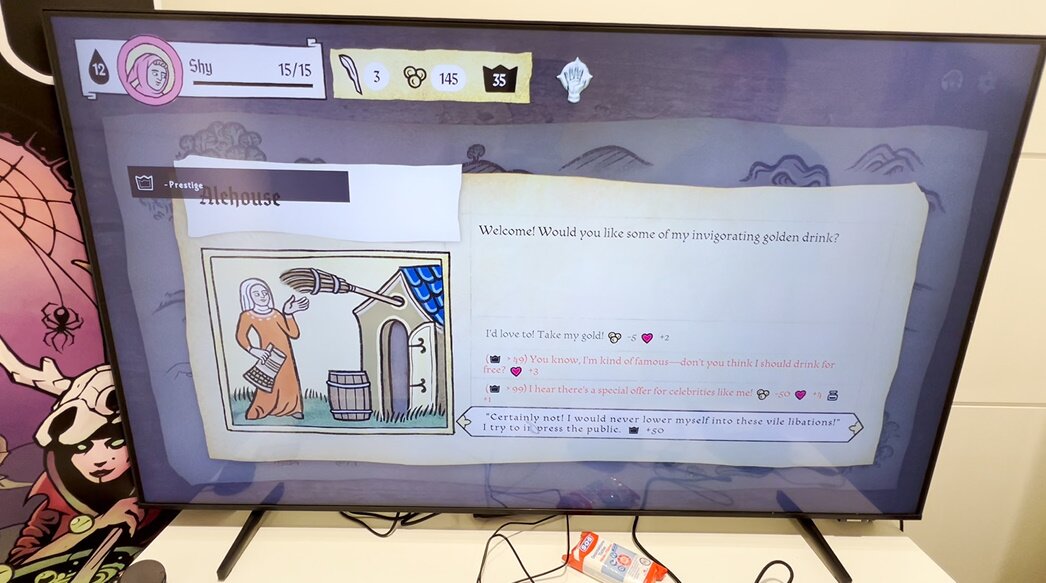

게임은 유저의 분신이자 게임명과 동일한 존재인 '잉클루나티'가 학부 과정을 졸업한 이후, 자신의 책을 완성시키고자 살아있는 잉크로 자신과 함께 싸워줄 야수를 그때그때 그려나가면서 모험의 앞길을 가로막는 적과 싸워나가는 과정을 그려냈다. 그러면서 점차 동료를 만나거나 우연히 만난 이벤트에서 어떻게 하느냐에 따라 버프나 디버프가 주어지는 구성은 아마 게임을 오래 한 유저라면 금방 눈치 챘을 것이다. 이제 인디 게임계에서 흔히 볼 수 있는 장르인 덱빌딩의 일반적인 구성이지 않던가.

몇 년 전이었다면 중세풍 그래픽을 채택한 것과 덱빌딩이라는 구성만으로도 충분히 유니크했겠지만, 해당 장르는 불운하게도 레드오션화가 진행되고 있는 장르다. 물론 살아있는 잉크라는 소재를 한껏 살려낼 수 있는 양피지 같은 배경에 깃펜으로 그려낸 듯한 익살맞은 캐릭터의 조합은 바로 눈길을 끌 정도로 강력하긴 하다. 그렇지만 '코어'가 덱빌딩, 이렇게 한 마디로 끝난다면 아마 허탈하게 느껴질 수도 있었다.

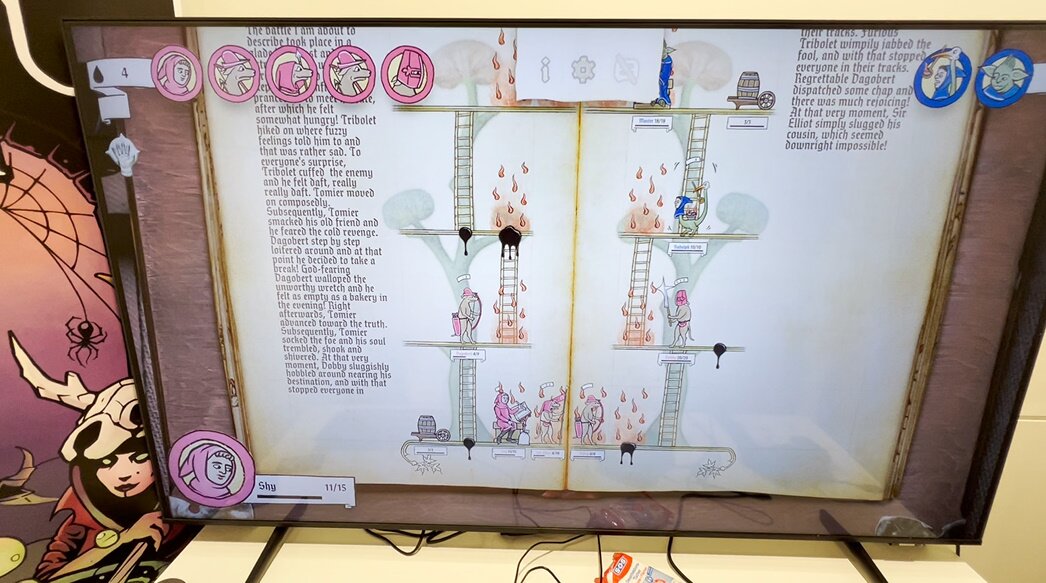

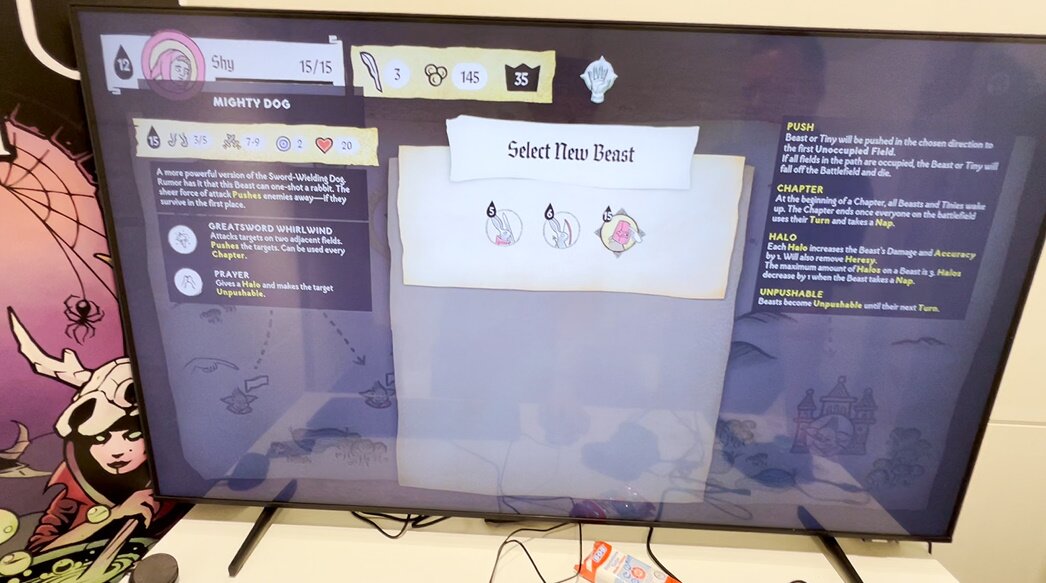

그런 느낌을 방지하기 위해 이 게임이 채택한 방식은, 유저의 분신이나 야수들을 직접 게임 내에 체스말처럼 넣어버린 것이었다. 유저의 분신은 단순히 그 자리에 고정되어서 움직이지도 못하고 카드만 놓기 바쁜 것이 아니라, 마치 체스의 킹처럼 한 칸씩 움직이거나 혹은 사거리 내에 있는 적에게 피해도 입힐 수 있었다. 야수들 역시도 배치가 된 이후에, 체스말처럼 이리저리 왔다갔다하면서 전술적인 움직임을 취하게끔 했다.

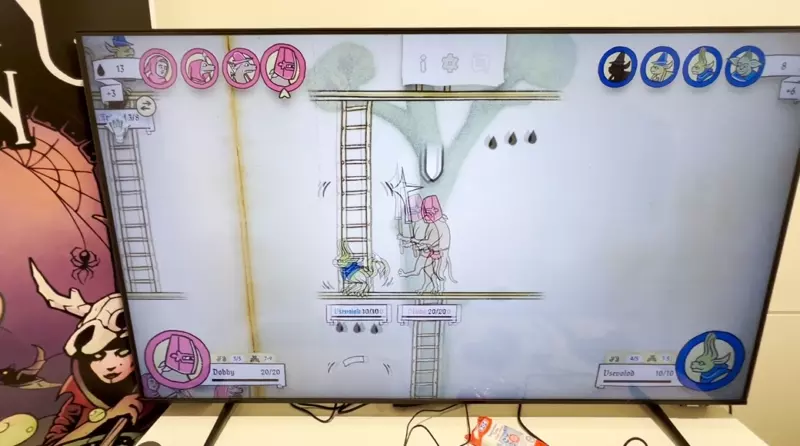

그때 단순히 체스판마냥 평면 위를 왔다갔다 하는 것이 아니라, 맵마다 각기 다른 구조와 특성을 불어넣고 장애물 같은 요소도 더하면서 전략성을 가미했다. 횡스크롤식으로 기물이 배치되는 구도다보니 구조를 다각화하기 위해서는 높이 차이를 둘 수밖에 없었는데, 그걸 활용해서 낙사시키는 것도 가능했다. 낙사는 맵의 귀퉁이의 낭떠러지 뿐만 아니라 한 층 차이의 높이에서도 일어나고, 적도 낙사를 활용하기 때문에 역으로 플레이어도 이 점을 주의해서 턴마다 야수들을 배치해야만 했다.

아울러 맵에 있는 장애물도 이 게임에서는 유닛을 겹쳐서 배치하는 것이 안 되기 때문에 좋은 전략적인 포인트로 작용했다. 바로 앞만 공격할 수 있는 검병이 장애물 앞에 있을 때, 뒤에 연달아서 창병과 궁병을 배치하면 적은 장애물을 뚫을 때까지 공격을 못하지만 나는 공격을 할 수 있는 지리적 유리함이 컸기 때문이었다.

맵 지형마다 다른 특성도 머리를 짜내게 만드는 요소 중 하나였다. 시연 버전에서는 튜토리얼 단계인 챕터 1만 개방이 됐는데, 그 맵은 5턴이 지나면 맵 곳곳에 불이 나기 때문에 최대한 빠르게 적을 정리하거나 적보다 무조건 아군 잉클루나티의 체력을 높게 유지해야만 이길 확률이 높았다.

그런 요소들이 결합되어 풀어낸 '잉클루나티'의 게임플레이는 흔히 생각하는 덱빌딩과는 다소 다르게 이야기가 흘러갔다. 스펠 카드 없이 마치 체스말처럼 유닛을 배치해두고, 그 유닛을 어떻게 배치해서 상대 말을 잡아먹거나 혹은 진로를 막아둔 사이에 다른 아군과 협공해서 잡아버리는 맛이 있었기 때문이다. 여기에 유닛과 잉클루나티의 스킬까지 쿨을 계산해서 적절히 사용하면 아군의 피해를 최소화하면서 적을 처리하는 묘미도 느껴졌다.

그런 SRPG식 전략성이 낙사로 한층 더 가미되면서 머리를 짜내서 묘수를 두는 재미도 있었다. 아무리 강한 적 유닛도 한 번 밀쳐서 떨어뜨리면 끝이니, 그걸 유도하기 위해 말을 움직인 뒤에 따라오는 적을 바로 컷해버리는 수법은 꽤나 쏠쏠했다. 그게 가능한 이유는, 일정 거리 이상 움직이게 되면 유닛은 무조건 한 턴을 쉬어야 하기 때문이었다. 그것까지 계산해서 움직이면 나는 바로 움직일 수 있지만 적은 이동시키고 바로 움직일 수 없는 신의 한 수가 두어지는 셈이다.

그것뿐만 아니라, 모험 전체의 판세도 한 번은 훑어볼 수 있는 눈도 필요했다. 여타 덱빌딩과 달리 계속 같은 유닛만 출전시키면 일종의 피로도가 쌓여서 소환 코스트가 늘어나기 때문이었다. 그래서 종종 다른 유닛 조합을 구성해서 스테이지를 공략, 피로도까지 관리해주는 테크닉이 요구됐다. 더군다나 적 중에 사제나 수녀들을 죽이면 디버프가 걸리는 만큼, 꼭 죽여야 하는 상황에서 누구한테 디버프를 독박쓰게 할 지도 선정해줘야만 원활한 플레이가 가능했다.

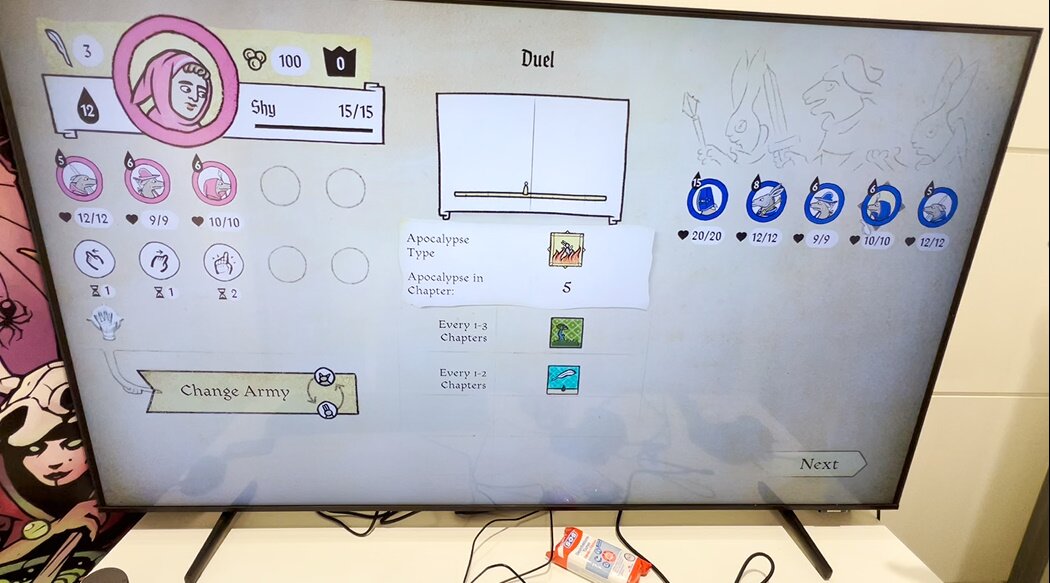

이런 전술전략을 단순히 AI와 겨루는 것뿐만 아니라, 로컬 대전을 지원한다는 것도 상당히 흥미로웠다. 시연 버전에서는 선보이지 않았지만, 서로 자기 아바타의 스킬과 병종을 골라서 맵에서 한 수를 겨루는 요소는 일부 공개됐기 때문이었다. 유닛을 어디에 어떻게 배치하고, 무엇부터 공격할지 또 어디로 움직일지 치열하게 머리를 짜내는 그런 단편을 미리 확인해볼 수 있었다.

이렇듯 '잉클루나티'는 중세 그림책의 느낌을 물씬 아트뿐만 아니라 전체적인 얼개는 확실히 괜찮은 느낌이었다. 그러나 극히 초반에 유닛 종류가 얼마 없을 때 플레이한 것인 만큼 이 힘이 후반에도 꾸준히 이어질지는 미지수였다. 또한 PVP를 상정한다면 유닛밸런스 말고도 손봐야할 곳들이 눈에 띈다. 적을 낙사시키는 건 매력적인 포인트인데, 만일 다른 유저와 붙는다면 거의 매번 기도를 올려서 낙사를 방지할 수 있는데, AI는 그걸 잘 안 쓰지만 유저들이 그걸 안 쓸 리가 만무하지 않나.

그래도 익살맞은 캐릭터들을 데리고 장기나 체스 두듯 신중하게 하나하나 배치하면서 이야기를 풀어나가는 그 코어만큼은 잘 잡혀있고 배치와 코스트 관리 그리고 병종 조합까지 신경쓰는 맛도 있으니, 곧 있을 얼리액세스 이후 좀 더 자리잡힌다면 기대해볼 법한 타이틀이지 않나 싶다.