ESA라는 곳이 있습니다. Entertainment Software Association의 약자로, 최근 미국 LA 컨벤션 센터에서 개최된 세계 최대의 게임쇼 E3 Expo와 미국의 게임 심의 단체인 ESRB를 함께 담당하는 곳입니다. 이외에도 게임물에 대한 해킹이나 불법적인 활동을 막는 활동도 하고, 게임물 산업에 대한 사업적인 통계나 소비자 연구를 진행하기도 합니다.

ESA에서는 매년 언론인이나 게임 산업의 관계자들을 위해 ESSENTIAL FACTS라는 이름으로 게임의 판매 및 이용에 대한 통계 데이터를 발표합니다. 굳이 번역하자면 핵심 자료나 필수 요소쯤 되는데, 올해도 E3가 개최되는 기간에 맞춰 2011 ESSENTIAL FACTS를 발표했습니다.

미국의 게이머들을 대상으로 하다보니 ESSENTIAL FACTS의 통계 자료는 여러모로 한국과는 다른 결과가 보입니다. 재미있는 통계 결과가 많지만 개중에서도 특히 한국과 확연한 차이를 보여주는 통계가 있어 여러분께 일부를 소개해드리려고 합니다.

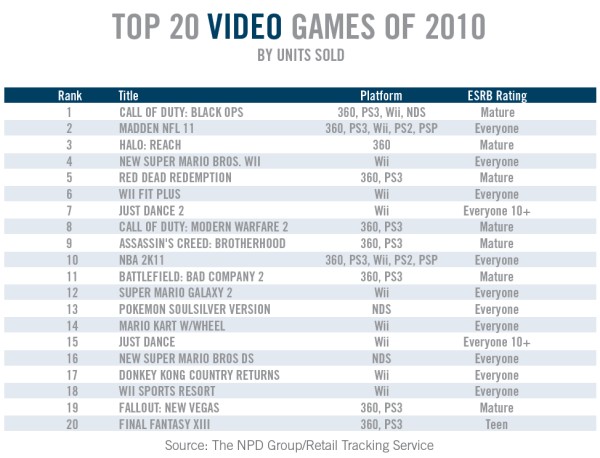

▷ 주요 게임 판매량(AT PLAY - TOP SELLERS)

2010년 미국 콘솔 게임 시장의 최강자는 역시 콜옵! 판매량 1위를 콜 오브 듀티:블랙 옵스가 1위를 차지했습니다. 2위는 매든 NFL 11로 한국에는 잘 알려져 있지 않지만 미식 축구를 다루는 스포츠 게임입니다. 3위는 헤일로: 리치. XBOX360으로만 발매되었는데 3위를 차지하는 막강한 존재감, 역시 FPS의 강자답습니다.

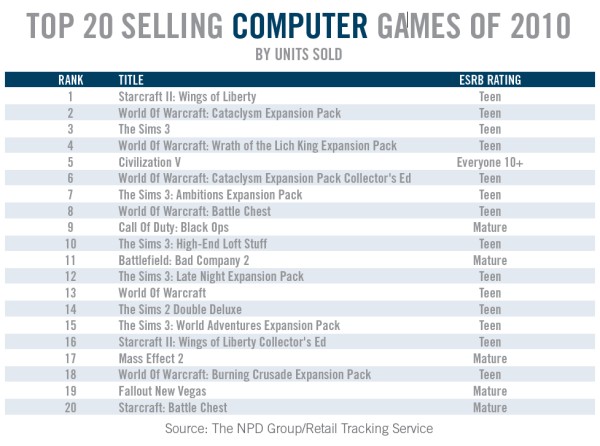

그렇다면 2010년 PC게임 시장은? 익히 짐작하시듯이 블리자드가 터줏대감입니다. 1위에 오른 게임은 스타크래프트2: 자유의 날개이며, 2위 게임은 월드 오브 워크래프트: 대격변 확장팩입니다. 3위는 심즈 3에게 내주었지만, 월드 오브 워크래프트: 리치왕 확장팩이 아직도 4위를 차지하고 있군요.

문명하신 분들인 미국에도 많은 것 같습니다. PC게임 판매량 5위를 문명 V가 차지했고, 6위는 월드 오브 워크래프트: 대격변 한정판인 콜렉터즈 에디션입니다. PC게임 판매량 10위권을 살펴보니 스타크래프트와 월드오브워크래프트 시리즈가 5개, 심즈 시리즈가 3개, 문명 V와 콜 오브 듀티: 블랙 옵스가 1자리를 차지하고 있습니다.

▷ 게임은 누가 즐기는가(WHO IS PLAYING)?

컴퓨터 혹은 콘솔로 게임을 즐기는 미국의 가정은 얼마나 될까요? 72%입니다. 2011년 미국에 거주하는 72%의 가정은 콘솔이나 PC, 혹은 모바일 등 어떠한 형태로든 게임을 즐기고 있습니다.

한국의 경우 게임의 경험이 있는 사람은 73.3%에 달하지만, 이중에는 현재 게임을 이용하지 않은 13.9%의 응답자도 포함되어 있으니 실제 게임을 즐기는 인구는 60% 근처라고 할 수 있습니다. (2010년 대한민국 게임백서 기준)

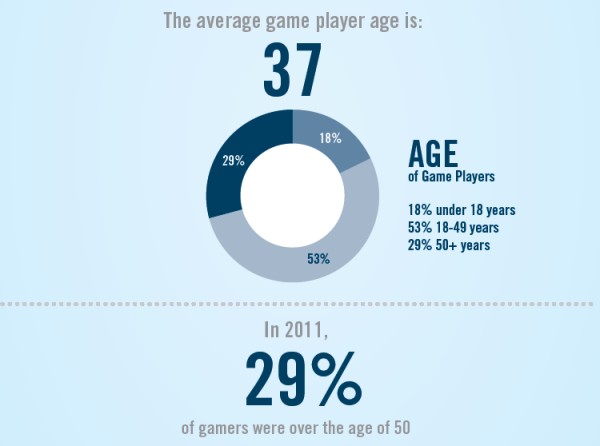

한국은 대부분 30대 중반 이하의 젊은 층에서 주로 게임을 즐깁니다. 그렇다면 미국의 가정은 어떨까요? 미국에서 게임을 즐기는 사람의 평균 연령은 37세입니다. 만으로 나이를 계산하는 한국으로 치면 불혹의 아저씨가 게이머들의 평균이라는 뜻입니다. 18세 이하의 게이머는 18%, 5분지 1에도 못 미치는 숫자입니다.

더욱 충격적인 사실. 미국에서 게임을 즐기는 인구의 29%는 50세 이상입니다. 미국 게이머의 약 3분의 1에 해당하는 인구가 50세 근처의 중년층이라는 뜻입니다. 게다가 가장 자주 게임을 구입하는 평균 연령도 41세나 됩니다. (물론 미국은 PC와 콘솔뿐만 아니라 보드 게임이나 트리비아 퀴즈 등도 모두 게임의 범주에 포함합니다.)

2010년의 대한민국 게임 백서를 기준으로, 하루 평균 2시간 미만을 게임에 사용하는 일반 이용자들까지 포함하고 45세의 남성까지 게이머의 연령대 기준을 내려 잡아도 채 10%가 되지 않습니다(9.4%). 물론 45세의 여성들까지 포함하면 수치는 더욱 줄어들게 됩니다. 한국에서 45세 이상의 성인 게이머는 전체 게이머의 7~8% 수준이라는 뜻입니다.

제 주변만 살펴보더라도 한국에서 장년층 이상의 게이머를 찾기가 쉽지 않다는 것을 생각해보면 정말 신기하고, 또 부러운 일입니다. 물론 한국의 게임 백서에서는 게임 산업의 확대와 게이머 연령층의 성숙을 예상하여 만 45세 이상의 중장년층을 잠재 이용자로 잡고 있으나, 현실적인 상황은 아직 요원합니다.

▷ 부모와 게임(AT PLAY - PARENTS AND GAMES)

통계를 보면서 가장 많은 충격을 받은 곳이 바로 이 부분입니다. 부모와 게임이라는 챕터의 자료인데, 한국의 현재 상황을 떠올려보면서 개괄적인 통계에 불과한 자료지만 정말 많은 아쉬움과 부러움을 함께 느꼈습니다.

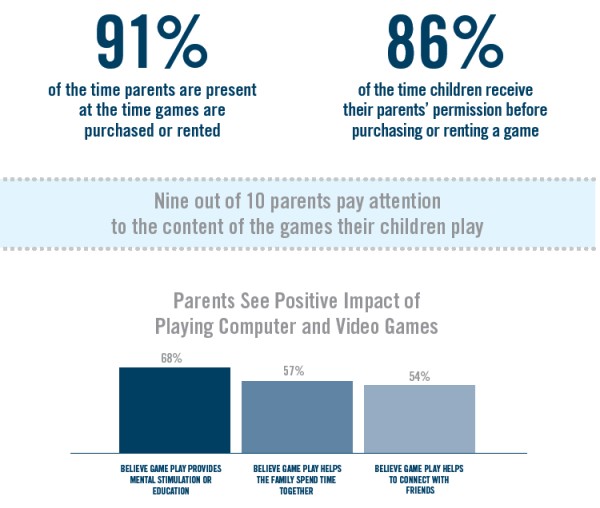

자료에 의하면 미국에서 91%의 부모님들은 아이들이 게임을 구매하거나 빌리는 순간을 함께 합니다. 그리고 86%의 부모님들은 아이들이 게임을 구매하거나 빌릴때 꼭 부모의 허락을 받게 합니다. 즉 10명중 9명의 부모님들은 자신의 아이들이 어떤 내용의 게임을 구매하고 플레이할 것인지에 대해 신경쓰고 있다는 뜻입니다.

게임을 구매할때부터 아이들에게 신경을 쓰다보니 게임의 긍정적인 효과에 대해서도 한국과 인식이 다릅니다.

게임을 즐기는 것이 아이들의 정신적인 부분에 긍정적인 영향을 주거나 교육적인 효과를 제공한다고 믿는 부모가 68%에 달하며, 게임이 가족들과 함께 시간을 보내는데 도움을 준다고 생각하는 부모들도 57%나 됩니다. 친구들과 노는데 도움이 된다고 믿는 부모들도 54%나 있습니다.

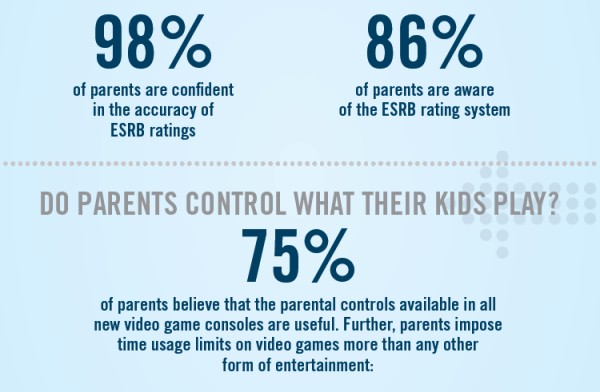

게임의 긍정적인 효과를 믿는데는 ESRB, 즉 미국 게임물 심의 결과에 대한 신뢰의 영향이 큽니다. 미국 ESRB의 심의 결과에 대해, 98%의 부모들은 충분한 신뢰를 보내고 있으며 86%의 부모님들은 게임물 등급 시스템에 대하여 인지하고 있습니다. 게임물 등급 위원회의 심의 시스템에 대해 알고 있는 한국의 부모님들은 몇%나 될까요?

물론 ESRB의 심의 결과에 신뢰를 보내고 있다고 해서 아이들이 게임을 마구 즐기도록 방치한다는 것은 아닙니다. 75%의 부모님들은 어떠한 형태로든 부모에 의한 게임의 통제가 필요하다고 믿으며, 80%의 부모님들은 실제로 게임의 플레이에 시간 제한을 두고 있는 것으로 조사되었습니다.

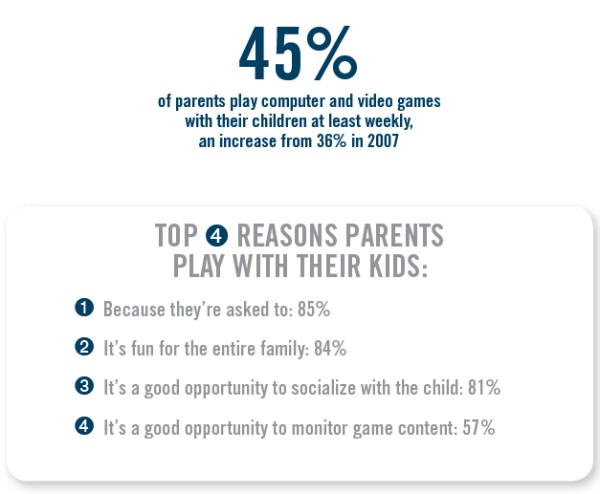

또 하나, 45%의 부모님들은 최소 1주일에 한두번 이상은 아이들과 함께 게임을 즐기는 것으로 조사되었습니다. 2007년에는 36%였으니, 4년만에 10% 가까이 증가한 수치입니다.

부모님들이 아이들과 함께 게임을 즐기는 가장 큰 이유는 뭘까요?(복수 응답) 첫번째, 아이들이 원하고 있고(85%), 두번째, 가족을 위한 즐거운 시간이며(84%), 세번째, 아이들과 소통을 할 수 있는 좋은 기회이기 때문입니다(81%). 네번째는 부모가 게임을 즐기는 과정에서 아이들이 어떤 게임을 즐기는지 파악할 수 있어서 입니다(57%).

미국의 보드게임 모노폴리는 2010년이 모노폴리 75 주년이었고, 최초의 게임이라는 테니스는 1958년, 전자 게임인 퐁만 해도 1971년입니다. 한국에서는 1970년대 중반부터 게임 산업이 시작되었다고 하지만 당시는 수입이 전부였고, 실제 게임이라고 부를만한 국산 소프트웨어들이 제작되기 시작한 것은 80년대 후반입니다. 이제 막 20년의 고비를 넘겼습니다.

보드 게임을 양분삼아 TRPG가 등장하고 컴퓨터와 콘솔 게임이 성장한 뒤 멀티플레이를 거쳐 온라인이 되기까지, 수십년을 거쳐 정착된 게임의 역사를 한국은 불과 몇년만에 단숨에 뛰어넘어 온라인에 도착했습니다. 그러나 짧은 기간에 발전을 거듭하며 성장하다보니 게임 산업의 규모는 커지는데 세대 공통의 문화로 자리잡을만큼 충분한 시간을 확보하지 못했습니다.

작금의 아이들은 최신 온라인 게임을 즐기는데, 현재 한국의 사회를 이끌어가는 베이비 부머 세대의 인식은 오락실에 머물러 있습니다. 현재 한국의 게임 산업이 받고 있는 수많은 오해는 이런 세대의 괴리로 인한 영향도 상당합니다. 물론 전반적인 놀이 문화의 평가에 인색한 한국의 시선도 이런 편견에 일조하고 있습니다.

온라인 게임을 즐기던 아이들은 언젠가 부모가 될 것이고, 게임에 대한 인식도 점차 나아질 것이 분명합니다. 당장 30대만 해도 게임에 익숙한 세대이니, 꾹 참고 기다리면 시간이 모든 것을 해결해 줄 수도 있습니다. 그러나 올바른 놀이 문화로 정착하기위해 필요한 토양을 갖춰주는 노력이 있다면 게임에 대한 그릇된 인식과 오해를 풀수 있는 시간도 보다 빨리 찾아올 것으로 믿습니다.

ESA의 통계에서 드러난 결과만 봐도, 한국의 게임 산업은 아직 가야할 길이 더 많이 남아 있습니다. 게임이 도박과 비슷한 저급 문화로까지 취급받는 오해와 편견의 꼬리표를 떼어버리고, 가족과 함께 즐길 수 있는 세대 공통의 놀이 문화로 인정받을 수 있기를 기대합니다.

※ 출처: ESA, 2011 'ESSENTIAL FACTS' (http://www.theesa.com)

인벤 주요 뉴스

| ▶ [인터뷰] 밸브에 물었다! 개발자를 위한 '스팀' 꿀팁 [1] | 김규만 (Frann@inven.co.kr) | 06-21 |

| ▶ [뉴스] 콘서트 놀러와 ah-oh ayy, 에스파 서울콘+포켓몬 GO [0] | 강승진 (Looa@inven.co.kr) | 06-21 |

| ▶ [인터뷰] 10년 롱 런의 '서머너즈 워', 한 컴투스 직원의 이야기 [0] | 정재훈 (Laffa@inven.co.kr) | 06-21 |

| ▶ [동영상] 연차각인가... '엘든 링 황금 나무의 그림자' 출시 [6] | 강승진 (Looa@inven.co.kr) | 06-21 |

| ▶ [뉴스] 블리자드, Xbox 일원으로 '게임스컴' 참가 발표 [15] | 박광석 (Robiin@inven.co.kr) | 06-21 |

| ▶ [뉴스] 크래프톤과 어도어는 왜 '뉴진스 보호' 대응을 알렸나 [29] | 강승진 (Looa@inven.co.kr) | 06-21 |

| ▶ [뉴스] 글로벌 시장에서 살아남는 앱 비즈니스 전략 [0] | 강승진 (Looa@inven.co.kr) | 06-20 |

| ▶ [뉴스] 엔씨소프트 첫 임금협상 타결, 노사 갈등 고비는 넘겨 [2] | 이두현 (Biit@inven.co.kr) | 06-20 |

| ▶ [칼럼] 스팀 화제작 '바나나', 게임인가 돈벌이 수단인가 [6] | 윤홍만 (Nowl@inven.co.kr) | 06-20 |

| ▶ [뉴스] 호요버스 NEW 감성의 첫 발, '젠레스 존 제로' [20] | 윤서호 (Ruudi@inven.co.kr) | 06-20 |

| ▶ [뉴스] 네오위즈 ‘브라운더스트2’, 1주년 기념 업데이트 [9] | 양영석 (Lavii@inven.co.kr) | 06-20 |

| ▶ [뉴스] 볼텍스게이밍, ‘님블뉴런’와 파트너십 체결 [0] | 문영호 (Rokah@inven.co.kr) | 06-20 |

| ▶ [뉴스] "치욕 시스템으로 차별화", '에오스 블랙' 20일 출시 [10] | 강승진 (Looa@inven.co.kr) | 06-20 |

| ▶ [동영상] 中 휩쓴 모바일 MOBA '아너 오브 킹즈', 글로벌 출시 [4] | 강승진 (Looa@inven.co.kr) | 06-20 |

| ▶ [동영상] DK가 개발한 新RTS '배틀 에이스', 26일 CBT [2] | 강승진 (Looa@inven.co.kr) | 06-20 |