오픈 이슈 갤러리 같이 보고 싶은 유머 글이나 이미지를 올려보세요!

URL 입력

-

감동

외국인 관광객의 800만원 찾아준 버스기사.

[21]

-

계층

폐지 줍줍

[10]

-

유머

다이아몬드 업계 초비상

[74]

-

유머

소리 On) 국힙 원탑 미니 진 신곡 개저씨 발표

[51]

-

계층

잔인한 질병

[19]

-

사진

간짜장 싫어하는 사람 특 .GIF

[28]

-

감동

아이들 팔에 문신을 새긴 아버지

[24]

-

계층

자동차 필요성을 못 느낀다는 요즘 서울 MZ세대.

[58]

-

유머

알베르토가 말하는 한국의 불편한 점.jpg

[20]

-

연예

??? : 민희진씨 집어치우고

[6]

이미지 업로드중입니다

(1/5)

URL 입력

ㅇㅇㄱ 지금 뜨는 글

|

2016-06-29 07:38

조회: 8,344

추천: 0

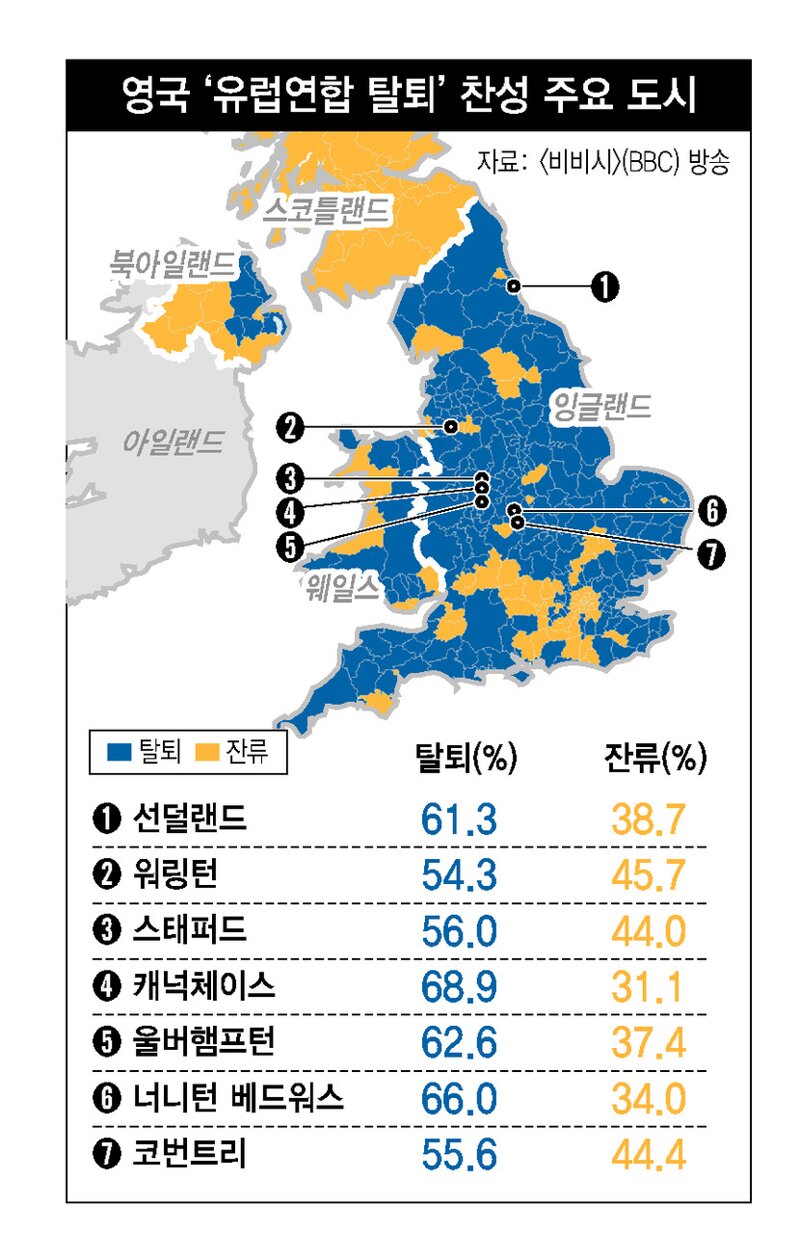

“브렉시트 후회 안해” 영국 잉글랜드 북동부 해안 도시 선덜랜드의 은퇴한 건설노동자 켄 워커(59)씨 “주식시장에 넣어둔 돈 한 푼도 없어요. 그게(브렉시트 부작용이) 나한테 뭐라고?” 지게차 오퍼레이터인 마이클 웨이크(55)씨 “모든 산업이, 모든 게 사라졌다. 우리는 힘이 세고 강했다. 하지만 브뤼셀(유럽연합 본부)과 정부가 모든 것을 가져갔다” 켄이나 웨이크 같은 처지의 노동자 계층에게 브렉시트로 인한 금융시장 파동은 유럽연합 체제에서 떼돈을 번 ‘남동부 일부 지역의 일’이거나 ‘소수 부자들의 일’일 뿐이다. 이런 정서는 비단 선덜랜드만이 아니다. 프리랜서 여행 작가인 마이크 카터는 27일 <가디언>에 기고한 글을 통해 “지난 5월 한달간 리버풀에서 런던까지 340마일을 걸어 보니, 브렉시트는 놀랄 일이 아니었다”고 설명했다. 카터가 여행하면서 본 영국 남동부 부자 도시들과 북서부 가난한 도시들은 ‘다른 나라’였다. 크레이그 캘훈 런던정경대 학장 “브렉시트는 (유럽연합) 비용 대비 혜택으로 촉발된 논쟁이 아니라 (비주류의) 억울함·좌절·분노에 의해 비롯된 것임을 보여준다”고 지적했다.

EXP

272,469

(49%)

/ 285,001

불페라 플레이중

|

양파기사

양파기사