게임명 : 캐리온

개발사 : 포비아 게임 스튜디오

유통사 : 디볼버 디지털

장르 : 액션

플랫폼 : PC, PS4, XBO, NSW

출시일: 2020년 7월 23일

스팀 소개: CARRION은 알 수 없는 무정형 생물을 조종하는 역 공포 게임입니다. 시설 전체에 공포와 공황을 퍼뜨리기 위해 투옥된 사람들을 스토킹하고 집어 삼키세요. 이 감옥을 무너뜨리고 보복을 이어가며 점점 더 파괴적인 능력을 얻기 위해 성장하고 진화하세요.

무언가가 부서지고 찢어지는 모습은 허리 뒤까지 찌릿 거리는 즐거움을 주는데 이런 즐거움을 어디에 당당히 말하기란 쉽지 않다. 그게 '현실에서가 아니라 게임 내에서 이루어지는 일을 말하는 거야'라고 설명하는 것도 귀찮고 '역시 게임이 다 그렇지'라는 따가운 시선도 못 본 척하는 것도 영 찝찝하니 말이다.

그런데 폭력적인 행태가 나름 용인되는 때도 있다. 피치 공주를 잡아간 쿠파와 부하들을 발로 밟아 압사시키고 불꽃으로 태워버리는 마리오에는 비현실적인, 아기자기한 디자인이 이를 액션으로 순화한다. 용사들이 몬스터를 산채로 발골하고 마법으로 짓이겨버리며 평화로운 괴물들을 괴롭히지만, 이때는 용사라는 직업 윤리에 따른 행위라는 타당한 이유가 있다.

이들은 파괴가 아니라 정의의 수호자로서의 일을 한 셈이다. 그래서 대개 게임 속 주인공의 시선에서 무자비한 폭력은 도덕적으로는 행해서는 안 될 일탈이다. 직접 악당이 되는 게임이 그 나름대로 가치가 있는 건 그래서다. 이건 내가 아니라 악당이니까 이 정도 나쁜 짓은 해도 되니까.

그런 의미에서 캐리온(Carrion)은 큰 고민없이 마음껏 파괴 욕구를 분출할 수 있는 게임이다.

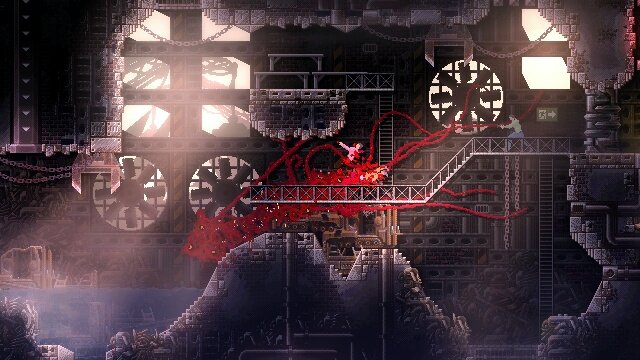

여기 저기 촉수가 튀어나오는 작은 세포쯤이었던 괴생명체는 사람을 하나 둘 먹어 치우며 연구 시설을 파괴해나간다. 다른 세포와 융합하고 덩치를 불리면 어디 신화쯤에서 날아다니는 모 스파게티 괴물과는 비교도 안 될 수준의 위압감을 자랑한다. 능력도 몸을 돌진해 벽을 부수고 인간을 잡아끌어 패대기칠 수도 있다.

물론 파괴만 있다면 게임이라고 부르기는 좀 어려울 테다. 캐리온에는 나름 고민을 해야 하는 퍼즐 요소가 게임 플레이를 뒤받쳐준다. 때로는 좁은 길로 손을 뻗기 위해 일부러 몸집을 줄여야 할 때도 있고 울음소리로 진행 방향을 유추해 막힌 길을 우회할 방법도 찾아야 한다. 눈앞에 단단한 방패를 세운 경비원이라면 영화 에일리언의 제노모프처럼 환기구로 은신해 뒤를 잡아 상·하체를 분리해 버릴 때도 있다. 대신 이게 쩔쩔맬 수준으로 어렵지도 않고 세이브 로드를 반복할 정도로 복잡하지도 않다.

어찌됐든 철저하게 정체를 알 수 없는 이 괴물의 입장에서 플레이하면 된다. 이런 특징에 너무 집중해서인지 게임 내 등장하는 대사도 몇 없고 스토리를 유추할 방법도 기계에 저장된 기록을 되짚는 수준에 그친다. 플레이 타임도 짧다면 짧은 게 단점이랄까. 그런데 파괴와 퍼즐, 길찾기가 핵심인 게임이 너무 길면 그것 나름대로 스트레스다. 괴물로서 말하자면 너덧 시간 하는 이 정도 가 딱 좋다.

림보의 후속작으로 엄청난 영상미와 내러티브 전개에 있어 확고한 스타일로 극찬받은 인사이드조차도 3시간 플레이 타임에 21,000원이라는 가격이 적절하냐를 두고 이런저런 말이 오간 바 있다. 그때를 떠올리면 돈값 한다는 말이 게임과 그곳에 투자하는 습관 등에 따라 달라져 곧이곧대로 말하긴 어렵다.

그래도 큰 플롯이 정해진 한 편의 공포 영화를 직접 만들어나간다고 생각한다면 그렇게 20,500원이 그리 큰 부담은 아니다. 공포 영화에서 인간이 당하던 그 장면을 내가 만들며 고민 없이 다 찢고 파괴하며 게임으로 풀어버리는 데 영화 두어 편 가격이면 괜찮은 딜이지.

아름다운 풍경을 위해 더욱더 높은 게임 사양을 요구하고 몰입감 높은 게임 경험을 만들기 위해 복잡다단한 시스템을 덕지덕지 덧붙여나가는 게임도 좋다. 그래도 가끔은 150메가 남짓의 용량으로 스트레스 풀어버릴 게임도 있으면 좋지 않나.