게임 과몰입 이용자 대다수가 1년 이내에 일반적인 범위로 이동한다는 연구 결과가 발표됐다. 이를 바탕으로 전문가들은 게임이용장애 및 그 진단 기준에 대해 꾸준히 논의할 필요성이 있으며, 질병코드 도입을 좀 더 지켜봐야 할 것이라고 말했다.

15일, 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 개최한 '게임이용자 패널·임상의학 연구 결과발표회'가 진행됐다. 이번 연구 발표회에서는 게임 과몰입, 중독, 부작용 등 게임 이용의 부정적 견해에 중심을 둔 기존 연구 프레임에 의문을 제기하며, 2개년에 걸쳐 진행된 게임이용자 패널 및 임상의학 연구의 중간 결과가 발표됐다.

먼저 한성대학교 행정학과 조문석 교수가 2020년과 2021년에 걸쳐 연구한 게임이용자의 게임행동유형에 대해 발표했다. 크게 10개 설문 영역에 대해 연차별 설문으로 구성했으며, 학생-학부모 900쌍, 만19~59세 일반인 700명을 대상으로 진행됐다.

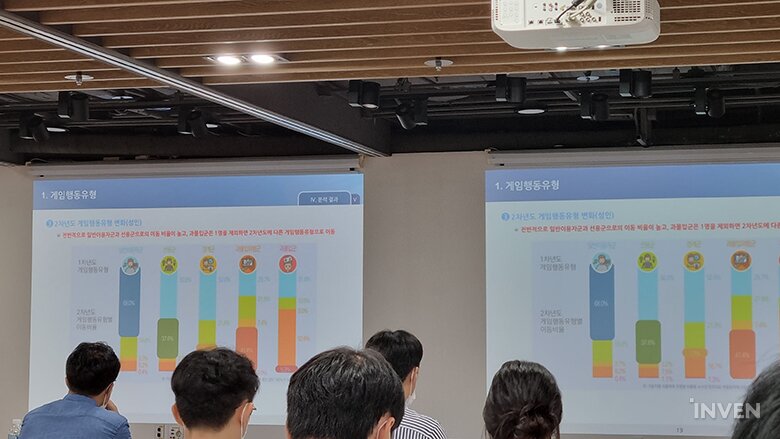

그 결과 게임행동유형 변화가 매우 크게 나타났다. 이 중 놀라운 점은, 1차년도에 과몰입군이었던 인원 대다수가 2차년도에는 과몰입군에 남아있지 않았다는 것이다. 게임 과몰입이 지속적인 것이 아니라, 일시적이라는 이야기다.

아동청소년은 1차년도에 과몰입군에 포함되었던 전원이 2차년도에는 일반이용자군(48.4%), 선용군(13.3%), 과몰입위험군(38.3%)으로 이동했으며, 성인 역시 1명을 제외하고 모두 이동하는 모습을 보였다. 또한 성인의 경우 전반적으로 일반이용자군 및 선용군으로의 이동 비율이 높다는 결과가 나왔다.

조문석 교수는 "이후에도 지속적으로 이런 변화가 나타난다면, 일반적으로 알고 있는 과몰입 등 문제적 게임 행동의 특성이 게임 자체보다는 개인의 요인이나 외부 요인 등으로 인한 특정 게임에 대한 일시적 몰입일 수 있다"고 의견을 밝혔다.

세계보건기구의 기준대로라면 1년 이상 게임과 관련한 장애 행동이 지속되는 경우를 게임장애로 분류하고 있다. 하지만 이 연구결과에 따르면 대부분의 게임이용자는 일시적으로 문제를 겪더라도 게임 외적인 제3의 요인에 의해 상태가 완화되거나 사라질 가능성이 있다.

이외에도 게임은 그저 다른 취미활동과 마찬가지로 여가시간에 따라 이용 시간이 증감하며, 게임이 학습 혹은 진로설계에 장애요인으로 작용할 수 있다는 일반적 우려와 달리 게임행동유형에 따라 큰 차이나 변화 패턴이 확인되지는 않았다.

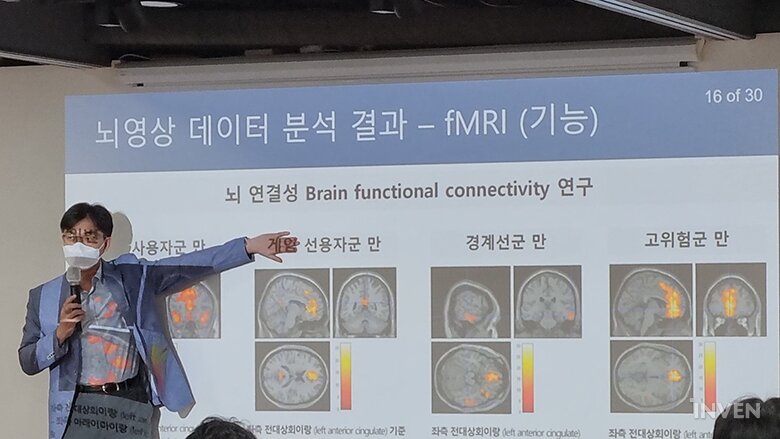

이어 중앙대학교 정신건강의학과 한덕현 교수가 2년에 걸쳐 성인 및 중·고등학생 게임이용자 100여 명을 대상으로 뇌 MRI, 지능 검사, 인터뷰, 자가보고식 설문지 등을 진행하고, 이를 분석한 결과를 발표했다.

놀라운 점은 대학생이나 중고등학생군 모두 참가자를 모집할 때 경계선 및 고위험군 사용자가 초반에 모이지 않았다는 것이다. 이는 자신이 게임을 과하게 한다고 생각하는 많은 게이머가 일반사용자 혹은 선용자에 그친다는 점을 시사한다.

한덕현 교수는 연구 결과에 대해 "전반적으로 통계적 유의성을 보이는 결과보다는 흔적 결과들이 많았으며, 연령별 차이점을 나타내는 증거도 보이기는 하나 통계적 유의성을 나타내지는 못했다"며 이를 위해 추후 지속적인 연령별 다수의 차여자 연구가 필요하다고 말했다.

이번 발표회에 참여한 이장주 소장은 "이번 연구의 큰 시사점은 게임과몰입군의 수가 매우 적다는 것, 게임 과몰입이 일반군으로 넘어간다는 것이다"라고 설명했다. 이어 과몰입이라는 용어 자체가 게임 중독의 또다른 용어기에 이를 좀 더 균형 있고 건강하게 볼 수 있도록 긍정적인 용어로 변경해야 하며, 사회적으로도 게임 중독이라는 용어가 감소했는데, 대처 및 적응 능력이 강화되었다고 볼 수 있을 것 같다고 의견을 전했다.