그리고 한편으로는 테마파크형 VR을 꿈꾸는 이들도 있었다. 오락실의 아케이드용 기기와 VR을 결합하기도 했으며, 설치된 장비의 크기를 줄이는 사례도 나타났다. 이와 같은 발상은 국내에만 국한된 것이 아니라, 전 세계적인 사례가 되었다.

전 세계적으로 VR 테마파크에서 활용할 수 있는 어트랙션과 콘텐츠의 유형에는 어떤 것들이 있을까? 그리고 국내에서 만날 수 있는 한국형 VR 테마파크는 어떤 모습으로 다가올 것인가. 이러한 질문에 이노시뮬레이션의 이동환 수석연구원이 자리해, 자신의 경험과 생각을 나누는 자리를 가졌다.

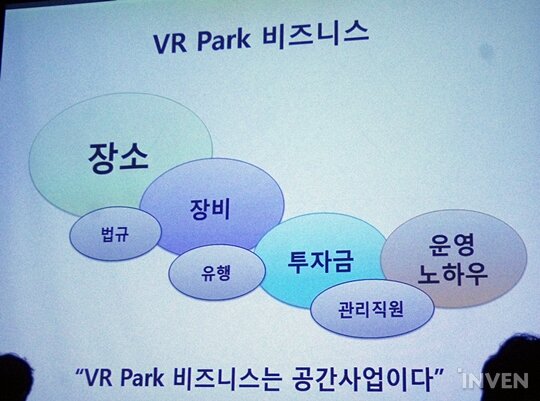

이동환 수석연구원은 VR 테마파크를 '공간사업'이라고 정의하며 강연을 시작했다. 체감형 콘텐츠와 시뮬레이터가 주를 이루는 산업이며, 장소와 장비가 선행되어야만 존재할 수 있기 때문이다.

그러므로 사업을 구성하면서 가장 중요한 부분은 '장소'가 차지한다. 정확하게 말하자면, 공간의 크기에 '입지 조건'까지 포함한 것이다. 강연자는 "맛이 좋더라도 사람이 없는 장소에서는 장사가 될 수 없습니다. 이러한 점은 VR 테마파크에서도 마찬가지입니다"라며, 음식점의 예를 들어 설명했다.

또한, 하나의 장비를 여러 명이 사용해야 하므로, 유지보수 및 관리 비용 지출이 적은 장비의 확보가 중요함을 강조했다. 기기의 비용과 운영을 위한 투자금이 필요한 것은 당연하며, 특별히 중요한 것은 '운영 노하우'라고 강조했다.

투자금은 회사라면 어떻게든 마련할 수 있는 데 반해, 운영 노하우는 이를 확보한 인력을 갖추는 것이 어렵다는 것이다. 여기에는 장비를 관리하는 노하우나, 사소하게 챙겨야 하는 요소들부터 관리 직원을 운용하는 것까지 부수적인 요소들을 포함한다.

그렇다면 위의 요소들을 만족했을 때, VR 테마파크를 무리 없이 운영하는 것이 가능할까? 강연자는 이러한 물음에 대해 '아니다'라는 답변을 내놓았다. 공간 사업에 적합한 VR 기기들이 아직 준비되지 않았다는 것이 이유다.

"보통 우리가 알고 있는 VR은 홈 VR. 즉, 소비자용 기기들입니다. 그런데 업소용이 아닌 기기를 사업에 접목하려 하니까 금방 한계가 드러납니다."라고 언급했다. 고장 문제나 위생 문제 등을 신경 써야 하는 것이 대표적인 문제점들이다. 그렇기에 현재 홈 VR 기기들은 데코레이션을 거친 뒤, 아케이드 VR로 사용되고 있다. 이는 공간 사업의 시발점이 될 수 있으며, 여기서 더 나아가면 테마파크 VR로 발전하게 된다. 놀이 기구나 롤러코스터에 VR을 탑재하는 형태가 대표적인 예다.

그렇다면 홈 VR을 그대로 사용해야만 하는 VR 테마파크의 한계점을 다른 나라는 어떻게 해결하고 있는가. 강연자는 중국과 미국 등의 사례에서 해답을 찾으려 했다.

이동환 수석연구원은 "현재 가장 큰 VR 시장은 중국이며, 공간 사업을 활발하게 진행 중"이라고 설명했다. 작은 규모부터 세트 단위까지, 어트랙션을 중심으로 구성되어 있다. 하지만 실제로 수익을 올리고 있는 회사는 10% 정도 밖에 되지 않는다. 그럼에도 중국 VR은 계속해서 성장하고 있다. '신기한 기기'를 체험하려는 관광객이 끊임없이 몰려와 산업이 유지되기 때문이다.

일본에서는 어트랙션의 운영 노하우를 살린 시설들이 주를 이루고 있다. 지속 여부는 판단할 수 없으나, 단순한 체험 기기부터, VR 어트랙션까지 구비되어 있는 상태다. 독특한 것은 '도라에몽 VR'과 같이 캐릭터 위주의 VR 콘텐츠들을 선보이고 있다는 점이다.

이렇게 공간뿐만 아니라, VR 자체에 변화를 주려는 움직임을 보이는 업체도 있다고 설명했다. 미국에 진출한 인도의 업체, 'Smaaash'나, 스팀의 게임을 즐길 수 있는 'HTC VIVE' 등이 대표적인 예다. '제로 레이턴시(Zero Latency)' 처럼 백팩형 VR 기기와 웨어러블 자켓을 장착하고 넓은 공간에서 게임을 즐기는 형태도 나오고 있다.

강연자는 제로 레이턴시 같이 룸스케일을 넘어서는 기술을 긍정적으로 바라보고 있었다. 모듈화가 잘 되어있고 힘들지만 재미있다는 유저들의 평가가 이어졌기 때문이다. 즐길 수 있는 콘텐츠도 기존의 FPS 기반에서 벗어나, 여럿이서 이동하며 정적으로 즐기는 'Engineerium' 등 다양한 시도를 보여줬다고 설명했다.

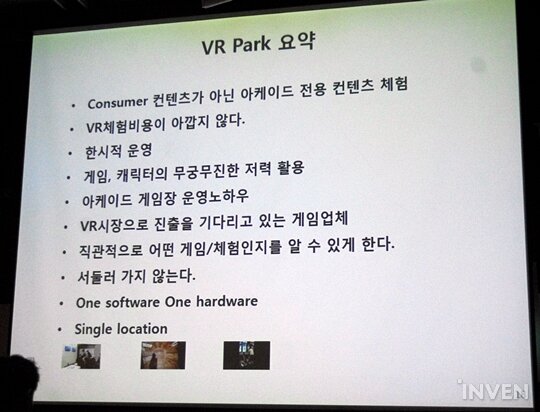

그렇다면 국가마다, 기기마다 다른 양상을 보이는 VR 테마파크를 한국에서는 어떤 방식으로 구성해야 좋을 것인가? 이와 같은 물음에 이동환 수석연구원은 "정답은 없습니다. 아직은 기다려야 합니다"라는 답을 내렸다. 다만, 한국형 VR 테마파크를 위해서는 전용 콘텐츠 위주로, 체험 비용이 아깝지 않도록 해야 하며, 한시적 운영으로 리스크를 줄이고, VR에 캐릭터를 활용하는 등 앞으로를 위한 조언을 남겼다.

마지막으로 과거 아케이드 게임의 황금기를 추억하며 게임사들끼리의 콘텐츠 경쟁이 있어야 한다는 의견을 밝히기도 했다. 그는 "어디까지나 개인적인 의견이지만, 개발사들이 어느새 정부의 육성 정책에만 기대고 있지 않나 싶다"며, "지금의 상황을 탈피하고 경쟁 구도로 가야 과거처럼 좋은 게임이 나오지 않을까?"라는 자신의 생각을 남기는 것으로 강연을 마쳤다.