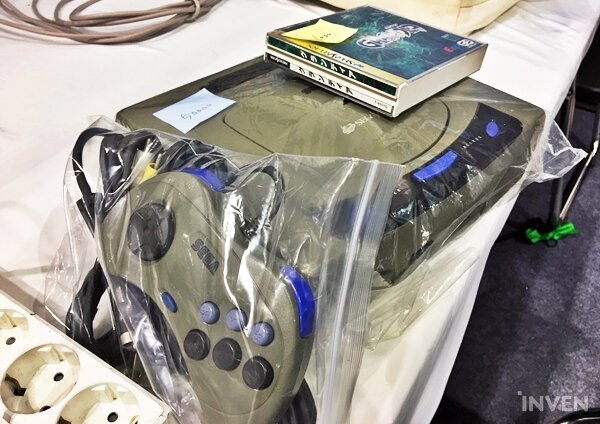

보물을 발견했다. 취재차 방문했던 플레이엑스포에서 내 추억을 찾았다. 내 어린 시절 한 켠을 은은하게 장식해주고 있던 '그란디아'와 세가새턴이, 장터에 덩그러니 놓여있었다. 과연 놓칠쏘냐. 목에 건 프레스 명찰도 잊은 채 ATM기로 달려갔다. 사장님께 새턴 한 대와 그란디아 CD 한 장만 남겨달라고 부탁한 채.

왜 그리 신났을까? 아마 다신 못 보리라 생각했던 과거의 추억이 현실로 돌아온 탓이리라. 그것도 무려 21년 전의 것들이 내 눈앞에 돌아왔다. ATM기의 돈 세는 소리가 갑자기 경쾌하게 들렸다. 조만간 다시 만나볼 수 있다는 생각에 마음이 두둥실 떠다니기 시작했다.

돈을 찾아 종종걸음으로 돌아가는 길에 행사장을 찾은 꼬마 손님들을 보았다. 게임을 하러 간다는 생각에 얼굴 가득 머금고 있던 미소. 시대는 다르지만, 그 천진난만함은 같았다. 그리고 불현듯 그 시절의 내가 떠올랐다. 게임이 제일 좋던 시절, 가장 순수하게 즐길 수 있었던 그때의 나. 알 수 없는 찡함이 코끝을 감돌았다.

10살이 채 안 됐을 적, 어느 날 친형이 세가새턴과 '그란디아'를 집에 가져왔다. 반짝이는 CD와 무광택 회색빛 본체의 조합이 그렇게나 멋있게 보였다. 막상 가져온 형은 수능을 준비하느라 제대로 하지도 못했고, 초등학생이었던 내가 고사리손으로 공략집을 훑어가며 '그란디아'를 시작했다. 새로운 세계가 내 눈 앞에 펼쳐지기 시작했다.

'그란디아'가 출시됐던 1997년은 JRPG의 황금기라 불리운 시기다. PS1, 닌텐도64, 그리고 세가새턴 등 다양한 플랫폼에서 명작 RPG가 속속 모습을 드러냈다. 당시 PS1의 대표주자는 아직까지도 회자되는 '파이널판타지7'이었다. 기존의 스타일을 과감히 버리고 혁신으로 가득 채워 넣었던 '파이널판타지7'은 게이머들에게 폭발적인 반응을 이끌어냈다. 이로 인해 가뜩이나 기울어져 있던 세력구도가 거의 완전히 PS1으로 쏠리게 됐다.

이때 게임아츠는 세가새턴 플랫폼을 통해 '그란디아'를 선보였다. 왕도에 가까운 스토리, 밝은 분위기와 아기자기한 배경 등 거의 모든 면에서 '파이널판타지7'과 대척점에 서는 작품이었다. 어떻게 보자면 '뻔한 작품'인데, 그 뻔한 스토리의 짜임새가 남달랐다. 게이머와 평단에게 큰 호평을 받으며, '그란디아'는 세가새턴의 기둥이 됐다. 'PS=FF, SS=GR'이라는 공식이 유행처럼 돌아다닐 정도였다.

'그란디아'가 선사한 모험은 그야말로 각별했다. 전형적인 JRPG라 어떻게 보면 뻔한 구석도 많았지만, 특유의 생동감과 몰입감 덕에 클리셰가 거슬리지도 않았다. 방대한 텍스트와 표정으로 구현된 강렬한 캐릭터성과 훌륭한 스토리텔링이 맞물려 엄청난 시너지를 만들어냈다. 작품 전체가 살아 움직이는 듯했다.

그 어릴 적 너무나 큰 감동을 받은 나는 몇 날 며칠 잠을 이루지 못했다. '저스틴'의 다음 모험은 무엇일지, '피나'의 운명은 어떻게 될지 두근거리는 마음을 참을 수 없었다. 천신만고 끝에 세계의 끝을 넘었을 때 참을 수 없는 기쁨에 쾌재를 질렀고, '수'가 고난을 맞이했을 때는 같이 눈물을 흘렸다. 게임과 처음으로 사랑에 빠진 순간이었다.

'그란디아'에 대한 추억은 선명하게 남아있었지만, 이후에 접하는 게임들이 점차 흐릿하게 느껴졌다. 첫사랑 이후의 사랑은 색이 바래 보인다는 말이 사실이었던 걸까. 나이가 들수록 내가 느낄 수 있는 감동의 폭이 줄어 들어갔다. 분명 재미있게 무언가를 하면서도, 그 무언가가 무엇인지를 알 수가 없었다. 점차 말초적이고 피상적인 체험에서 대부분 끝을 보게 됐다.

어느샌가 게임의 자극적인 부분만을 빠르게 즐긴 채 뚜껑을 덮는 게 일상이 됐다. 스킵 기능을 즐기게 됐고, 각종 편리함을 추구하게 됐다. 캐릭터의 개성보다는 성능을 우선시하고, 그래픽은 무조건 '최상'으로 설정해야 직성이 풀린다. 지금이 2018년이란 걸 몸소 느낄 만한 기술들의 향연이지만, 뭔가 섭섭함이 남는다. 짜릿함은 있지만, 감동이 없다.

추억이란 단어의 의미처럼, 난 아직도 과거의 기억을 쫒아가고 있다. 그 시절의 감동과 재미를 다시 찾고 싶은 욕심이 굴뚝같다. 하지만 내가 변해버렸다. 비단 나만의 문제가 아닌 오늘날 게이머들의 공통적인 고충일지 모른다. 우리는 너무 많이 길들여졌다.

게임이 발전하며 자극도 더해졌다. 그래픽은 화려해지고, 속도감은 더해졌으며, 한눈에 셀 수도 없는 숫자가 오고가게 됐다. 자극의 인플레이션이 시작된 것이다. 우리는 그 자극의 홍수 속에서 헤엄치며 기존의 숨 쉬는 법을 잊고 말았다. 어느샌가 강렬하고 말초적인 자극을 추구하게 됐고, 자극 없는 순한 맛은 도태되기 시작했다. 스토리는 더 이상 반드시 즐겨야 할 거리가 아니게 됐고, 게이머들의 화두에는 성능 같은 피상적인 것들만이 오르게 됐다.

자극의 끝은 어디일까? 한 번 잊어버린 호흡법을 우린 되찾을 수 있을까? 그란디아를 보며 수많은 생각이 스쳐 지나간다.