VR에 대한 인식은 여러 가지가 있지만, 가장 최근 화두가 되었던 대중적 인식을 꼽자면 '반사회적'이라는 단어가 떠오른다. 얼마 전, 메이저 언론은 '기어VR'을 사용하고 있는 대중 사이로 지나가는 '마크 주커버그'의 사진을 소재로 'VR'이 바로 옆에 지나가는 사람도 알아보지 못하는 반사회적 기술이라는 톤의 기사를 쏟아냈다.

'마크 주커버그'의 '페이스북'이 VR 시장의 거물인 '오큘러스'의 모회사임을 생각해 보면 애초에 저런 상황은 연출된 것이 뻔하다. 그저 우스울 따름이다.

하지만 동시에 저런 의견이 등장한 것이 우연만은 아니라는 생각도 들었다. 'VR'은 철저히 개인을 위한 장비다. 여러 사람이 동시에 시각적 정보를 취할수 있는 '모니터'와는 '영상을 송출한다'는 개념 외의 공통점이 아예 없다. VR을 체계적으로 살펴보지 않은 대중의 입장에서, VR이 반사회적인 IT 기술의 하나로 보인다는걸 정면에서 부정할 수는 없었다.

'시크릿 포탈'의 공동 설립자인 '제프 헤서'와 '마이크 멘델'은 개인을 위한 장비로 취급받는 'VR'을 공공 장소에서 쓰이게 하는 방법에 대해 연구하고 있는 개발자들이다. 그들은 '락밴드'와 '댄스 센트럴'등 음악을 소재로 한 게임을 만드는 개발사 '하모닉스'에서 여러 게임들을 개발해왔고, 그런 만큼 높은 수준의 예술적 소양을 지닌 인물들이었다.

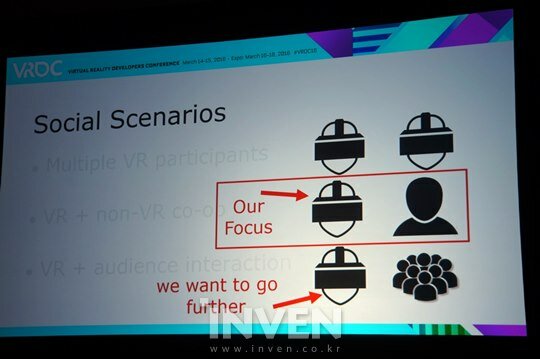

그들의 목표는 VR을 한 사람이 아닌, 더 많은 대중들과 소통할 수 있는 수준으로 발전시키는 것이었다. VR HMD를 착용한 사람과 착용하지 않은 사람 사이의 비대칭 커넥션. 나아가 많은 대중과 함께 공감할 수 있는 콘텐츠가 그들의 궁극적 목표였다.

"왜 VR을 공공장소에서 사용하려 하는가?"

강연의 첫 화두이자 강연장에 모인 많은 이들이 궁금해하는 주제였다. 앞서 말했듯, 'VR'은 굉장히 개인적인 특성을 지닌 장비이다. 때문에 강연 시작 전, 미리보기 내용을 보면서 막연히 나는 박물관이나 미술관 등에서 관람객의 경험을 심도있게 늘려줄 방법 정도로 생각했다.

하지만 두 사람이 말하는 공공 장소에서의 VR은 그런 의미가 아니었다. 그들은 'VR'유저와 '논 VR'유저간의 연결을 말하고 있었고, 나아가 VR을 경험하는 이의 감정을 그 장소에 있는 모든 이들이 공유하는 그림을 꿈꾸고 있었다.

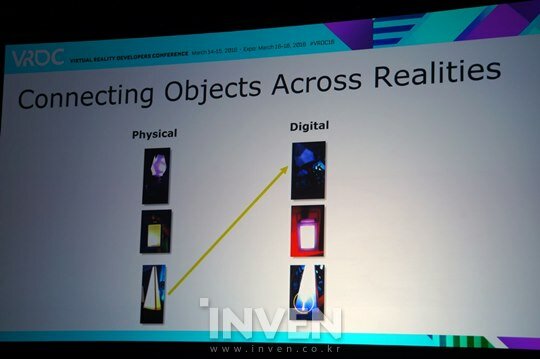

'시크릿 포탈'은 'Between Lands'라는 프로젝트를 진행하고 있었다. 'Between Lands'는 VR을 착용한 사람과 외부에서 '등불'을 가지고 착용자를 인도하는 '인도자'가 함께 체험하는 비대칭 VR 프로그램으로, 현실 공간에도 가상에서 볼 수 있는 여러 오브젝트를 만들어 두어 가상과 현실을 묶는 '반(半) 가상현실', 즉 '믹스드 리얼리티(Mixed Reality)'를 구현한 프로그램이다.

'Between Lands'에서, VR을 착용한 게이머는 횃불 모양의 컨트롤러를 든 채 현실에서 '등불'을 든 인도자의 인도에 따라 움직인다. 그 과정에서 게이머는 다른 공간으로 통하는 문을 지나고, 횃불을 이용해 빛의 기둥에 불을 붙이며 놀라운 경험을 하게 된다.

이 '믹스드 리얼리티'는 시크릿 포탈의 숙제였으며, 아직까지도 완벽하게 풀리지 않은 새로운 개념이다. 'VR'의 단점중 하나가 '대리 체험'의 효율이 극도로 낮다는 점이기 때문이다. 'VR'유저와 '논 VR'유저간의 비대칭 커넥션에 대한 연구는 지속적으로 진행되고 있다. 하지만 이는 '게이머'와 '게이머'사이에 한정되었을 뿐, '게이머'와 대중은 아직 낯선 관계다.

두 사람은 'Between Lands'를 만들며 겪은 과정, 그리고 그 과정에서 얻은 노하우들을 하나씩 풀어나가며 공공 장소에서의 VR 경험에 대한 이야기를 풀어나가기 시작했다.

가장 먼저 다가오는 문제는 '장소'였다. 공공 장소에서 VR을 체험한다는건 시작부터 '고정되어 있는 장소'를 필요로 함을 뜻한다. 공공 장소는 많은 사람들이 오고가는 곳이고, 동시에 공개되어 있다. 장소가 확보된다고 해도 그게 끝이 아니다. 여기서 말하는 '장소'는 완벽한 '믹스드 리얼리티'를 구현할 수 있는 '무대'가 되어야 하고, 무대는 너른 공터가 있다고 끝나는 것이 아니다.

때문에 시크릿 포탈은 이 터전에 VR 유저와 현실에 있는 유저가 함께 공유할수 있는 오브젝트들을 만들었다. 현실과 가상 현실, 두 세계에 존재하는 유저들을 동일한 오브젝트로 묶는 것이다. 물론 쉬운 일은 아니었다. 공간 확보는 둘째치고라도, 하나의 어플리케이션을 구동하기 위해 너무나도 많은 것들이 필요했다. 하지만 그들은 끝내 무대를 만들어냈고, 제한된 콘텐츠는 어플리케이션 자체를 꾸준히 업데이트함으로서 해결했다.

또한, 그들은 '헤드셋'을 쓰지 않았다. 시각적인 공감이 결여될 수밖에 없는 VR 환경에서, '청각'은 많은 이들이 동일하게 느낄수 있는 대표적인 감각이 되어 주었다. 때문에 시크릿 포탈은 무려 9개의 스피커를 배치해 아홉 채널의 음원을 설정했고, 이를 통해 현장에 온 대중과 VR 게이머, 그리고 인도자의 감성을 하나로 묶으려 노력했다.

여기에 '컨트롤러' 역할을 하는 객체들도 많은 역할을 했다. VR 게이머가 들고 있는 '횃불'과 인도자가 들고 있는 '등불'은 '믹스드 리얼리티'를 구축하고, 두 세계 간의 경계를 잇는 '다리'가 되어준다. VR 게이머는 허공에 떠오른 등불을 통해 가야 할 길을 찾고, 인도자는 등불을 통해 VR 게이머에게 자신의 위치를 알린다.

물론 이런 소품들이 VR 게이머를 위한 것만은 아니다. 시크릿 포탈은 현실에만 존재하고 보이는 소품들도 배치함으로서 인도자가 VR 게이머와 상호작용할 때 알맞은 위치를 찾을 수 있도록 만들었다.

하지만 이와 같은 노력에도 모든 대중을 VR 환경으로 끌어들이는건 불가능에 가까웠다. '마이크 멘델'은 "대중과 VR 게이머의 감성을 통일하는 것이 우리에게 주어진 가장 큰 숙제"라고 말하며, 언젠가는 꼭 이 단계를 이루고 말 것이라 역설했다.

물론 그 외에도 여러가지 트릭과 팁들이 이들의 시도에 녹아났다. HMD를 착용하기 전 게이머의 몰입도를 높이고, 대중 모두의 감성을 끌어들이기 위해 시작 전 조명은 거의 없애 버렸다. 게이머, 인도자, 그리고 대중의 감성을 하나로 엮기 위한 장치 중 하나다.

물론 이 외에도 '예상치 못한 상황'에 대한 대응책이 필요했다. VR 게이머가 언제나 인도자의 인도를 따르는 것은 아니었다. 때때로 그들은 돌발적인 행동을 했고, 예상치 못한 행동 양식을 보이곤 했다. '제프 헤서'는 이에 대해 "우리는 이들이 돌발적인 행동을 할 거라고 예상치 못했고, 이를 막기 위한 방법을 세우는데 굉장히 오랜 시간이 걸렸습니다."라고 말하며, 돌발 상황에 대한 대책을 항상 생각해야 한다고 덧붙였다.

마이크 멘델과 제프 헤서의 강연은 그들의 체험에서 얻은 교훈을 바탕으로 하고 있었다. 아직 그들이 진행한 프로젝트는 아직 'Between Lands'가 전부였고, 궁극적 목표인 '관중까지 함께하는 동기화'는 아직 멀게만 보였다.

그럼에도 그들의 강연은 큰 의미를 지니고 있었다. 'VR'이 상용화되지 않은 지금도, 많은 사람들은 VR의 한계를 논하고 있다. 하지만 '시크릿 포탈'의 시도는 이렇게 대중에게 '각인된 한계'를 깨는 첫 걸음이 되기에 충분한 잠재력을 지니고 있었다.

누가 뭐라고 해도, VR의 시대는 분명히 온다. 단순히 GDC2016을 지켜보기만 해도 느낄수 있었다. 주요 강연들이 시작되는 수요일 이전에는 제법 한적한 분위기를 보여주던 작년에 비해 올해 GDC의 첫 이틀은 사람의 바다를 방불케 했다. VR 관련 강연들은 넘쳐나는 신청자를 감당하지 못해 강연장을 확장할 정도였다.

그리고 다가올 미래에, VR의 한계를 자체적으로 깨고, 더욱 많은 순기능을 창출할 이들은 1선에서 일하며 한계에 도전하는 개발자들이 될 것이다. 강연장에서 나는 '시크릿 포탈'의 두 사람에게서 그 모습을 보았고, 그들, 그리고 다른 많은 개발자들이 그려나갈 VR의 미래를 짧게나마 엿볼 수 있었다. 그리고 그 모습은, 힘들어 보였지만 동시에 기대심을 끓게 만들기 충분했다.